건설기술진흥법에 근거한 ‘건설공사기준’ 문제점

‘건축’을 코드체계 내 공통편, 시설물편, 사업편 중 사업편 하위로 분류 지적

복잡한 건설관련 법·제도도 한 몫…영역·적용부분 모호

코드구분은 ‘공통편·시설물편·사업편→건축물편·시설물편(비건축물)’로 재구성 필요

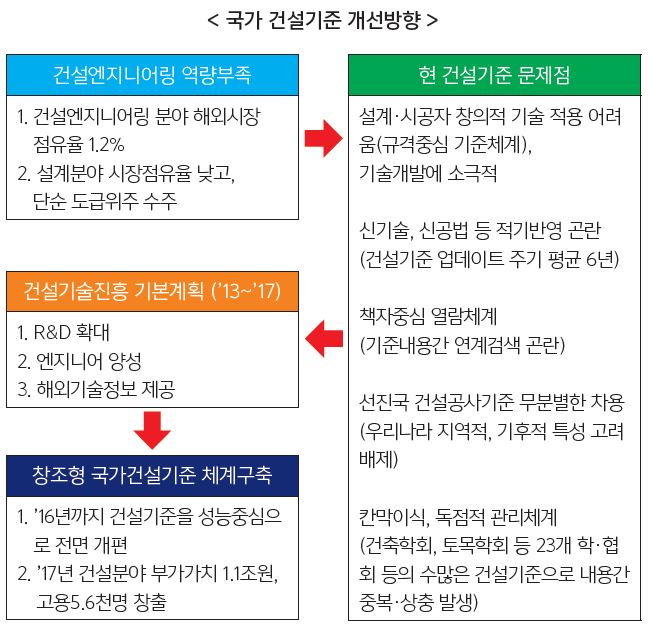

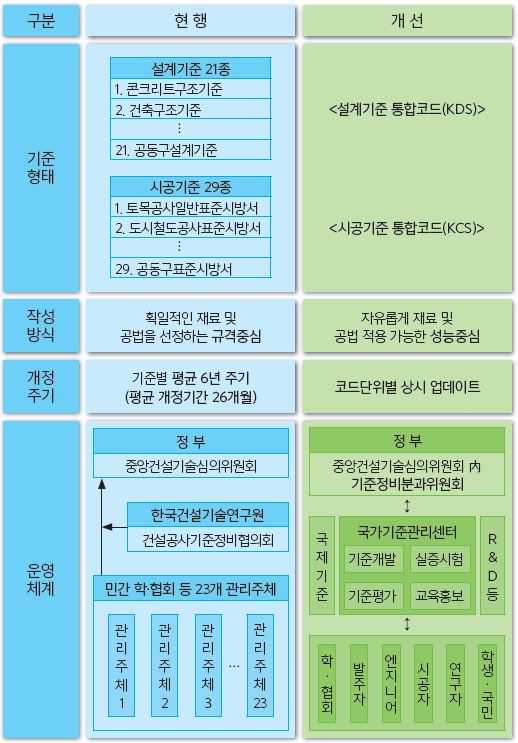

정부가 국가건설기준 개선을 목적으로 기존의 건설기준 50종을 단일코드(설계기준 KDS, 표준시방서 KCS)로 통합하기 위해 내놓은 건설공사기준 코드체계 분류가 재구성·정비돼야 한다는 지적이 제기되고 있다. 건축공사가 전체 코드체계내 공통편, 시설물편, 사업편 중 사업편의 하위로 분류돼 있기 때문. 이는 건설산업기본법에서 구체적인 건축관련 서비스들을 건설용역업으로 명시, 건설산업의 하위구조로 정리한 탓이다. 또 복잡한 건설관련 법·제도 체계도 이처럼 명확한 기준 없이 분류케 하는 데 한 몫을 하고 있다.

현재 정부는 새로운 건설기준 통합코드를 2013년 10월 고시한 ‘건설공사 기준 코드체계(국토교통부 고시 제2013-640호)’의 설계기준 및 표준시방서 코드체계에 맞게 마련중이다. 현행 설계기준 및 표준시방서의 내용을 상충·검토하여 일제 정비하고 2016년까지 모든 기준체계를 통합코드화한다는 계획이다.

현재 국내에 사용중인 건설공사기준은 설계기준 21종, 표준시방서 21종으로 총 42종에 달한다. 기준 간 내용이 중복되고 동일한 사항에 대해 서로 내용이 상이하다. 때문에 사용상의 불편, 건설공사기준 운영의 비효율성, 분쟁 가능성 등이 상존한다는 지적을 받아왔다.

게다가 국내의 기후, 지형, 토질, 사용자 특성과도 배치된다. 그간 해외 설계기준을 실·검증없이 도입해왔기 때문이다. 설계서 작성시 여러 곳에 산재된 관련 기준을 일일이 확인해 작성해야하는 번거로움도 크다. 국제적으로는 세계무역기구(WTO) 협정에 따라 국제기준 사용의무화, 국제표준화기구(ISP) 적용성이 확대되고 있지만, 현재 국내 건설기준은 국제기준과 연계성이 부족한 실정이다.

이에 2013년 10월, 국토교통부 고시(제2013-640호)로 제각각 운영되던 기준들을 통폐합하고 모든 기준체계를 코드화하게 된 것. 공통되는 총칙 등은 공통편으로 통합·정리하고 중복·상충소지를 제거해 세부 코드단위별로 상시 업데이트가 되도록 개선됐다.

◆ 건설공사기준, ‘건설기술진흥법’에 근거해 토목중심 분류

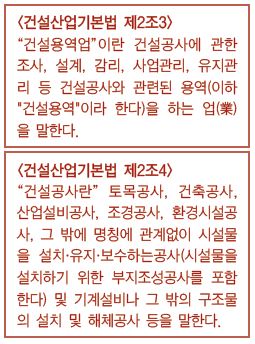

하지만 국토교통부(기술기준과)와 한국건설기술연구원 산하 국가건설기준센터에서 2013년 마련한 건설공사기준 코드체계(안)은 건설기술진흥법에 근거해 토목사업 중심으로 분류돼 있다. 건축부분이 전체 분류에서 공통편, 시설물편, 사업편 중 사업편 하위로 분류돼 있는데, 이는 건설산업기본법 제2조3, 제2조 4에 따라 건축관련 서비스들이 건설용역업으로 명시돼 있는 것에 기인한다.

이는 내년 2월 12일부터 시행되는 한국건축기준(KBC)와도 구성체계에 상당한 차이가 있기 때문에 수정돼야 한다는 것이 건축관계자들의 중론이다.

KBC(한국건축규정, Korean Building Code)는 건축규정 통합안내 서비스로 건축주, 설계·시공·감리자, 공무원 등 누구나 수 십개의 법령·행정규칙으로 흩어져 있는 건축규정과 소관부처를 쉽게 파악하여 적용할 수 있다. 국토교통부는 올해 12월 중 시범서비스를 선보이고, 내년부터는 각 지자체의 조례까지 포괄한다는 계획을 세우고 있다. KBC는 건축기본법에 근거규정을 두고 있다.

이 점에 대해 건축계는 건축분야를 건설공사기준내 사업편 하위로 둘 게 아니라 코드전체 구분을 건축물편, 시설물(비건축물)편 2개 분야로 새롭게 재구성해야 적용범위가 명확해지고, 타 법령 체계측면 등을 고려할 때 타당하다는 의견이다. 타 법령 ‘재난 및 안전관리기본법’에서는 전체 구조물을 건축물과 시설물로 구분하고 있다.

업계 관계자는 “현 건설공사기준의 사업편 41번은 건축구조설계기준에만 국한돼 있다”며 “<건축편>은 <건축물편>으로 용어를 변경하고, 대분류로 설계·구조·설비·화재 등으로 구성함이 KBC 연구와 미국 IBC 체계를 활용·연계함을 고려할 때 바람직하다”고 의견을 전했다.

이렇게 코드체계 분류가 모호해지게된 데는 복잡한 법·제도 탓도 크다. 업계의 다른 관계자는 “현재 건설분야 활동을 규율하는 기본법령만 해도 건축서비스산업진흥법, 건설산업기본법, 건설기술진흥법, 엔지니어링산업진흥법, 건축사법, 기술사법, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 문화재수리 등에 관한 법률, 소방시설공사업법, 전력기술관리법, 지방자치단체별 각종 조례 등 수없이 많다”며 “이렇게 영향을 미치는 법령들이 복잡하게 얽혀 있는 만큼 영역·적용분야 및 범위가 명확히 정리돼야 한다”고 전했다. 덧붙여 “<건축공사>도 도로·교량·댐공사처럼 <건축물공사>로 용어정리가 돼야 보다 영역과 적용부분이 명확히 구분돼 체계화된 표준으로 자리잡을 수 있을 것”이라며 용어분류 체계에 대한 고민이 미흡하다고 꼬집었다.

과제에 대한 짧은 연구기간도 지적됐다. 업계 관계자는 “현재 각 연구기관별로 건설기준 코드제정 연구가 별도로 시행되고 있는데, 타 학회 연구기간을 고려할 때 최소 2년 이상은 연구기간으로 확보돼야 한다”고 설명했다. 대한건축학회는 2014년 10월부터 시작한 국가표준 한국건축규정을 2019년 4월까지 개발한다는 계획을 갖고 있다.

◆ 향후 추진과정에서 고려할 점, ‘설계기준과 표준시방서의 매칭 제고해야’

이렇듯 과거의 건축구조기준, 건축설계기준, KBC 등 여러 기준들 간 용어와 내용의 혼선을 막기 위해서는 건축기준의 용어, 기술범위가 신중한 검토를 거쳐 재정립될 필요성이 있다. 또한 설계기준, 표준시방서 내의 KC, ISO 등 규격사용에 따른 검증 시스템도 구축돼야 한다. 이는 현재 시방서에 약 20여개의 관련 국가 혹은 단체표준이 인용되고 있기 때문이다. 건축설계기준과 표준시방서의 매칭도 중요한 과제로 거론된다. 이에 대해 건축연구원 관계자는 “현재 국가기술표준원 또는 표준개발협력기관(COSD)만으로는 산업계, 학계, 연구계의 수요대응이 어렵다”며 “국가기준으로서의 표준시방서와 설계기준의 1:1매칭 및 체계적 관리뿐만 아니라 건설기준 코드별 전문 Working Group과 Sub Committee가 구성돼 맞춤형 대응이 필요하다”고 의견을 전했다.