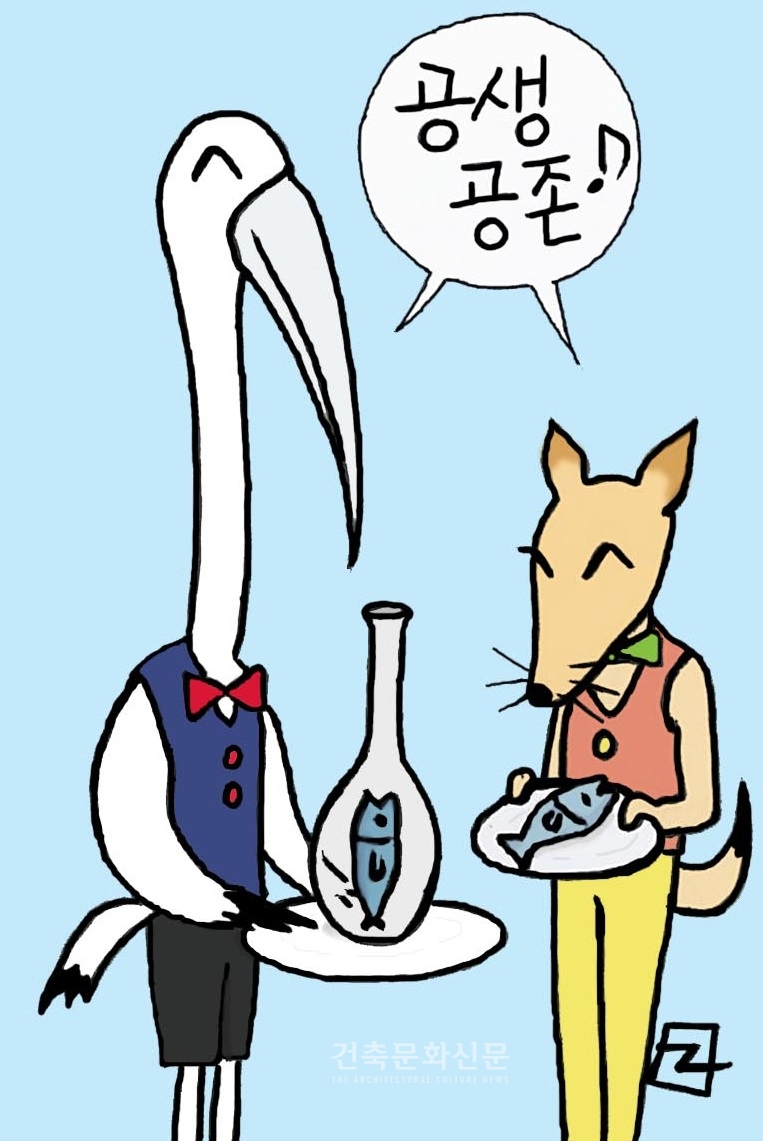

말미잘은 해초류 같지만 강장동물로, 촉수에서 나오는 독으로 동물을 죽여 먹는다. 그러나 흰동가리는 피부의 끈적끈적한 점액으로 말미잘의 독으로부터 몸을 보호하고, 밤에는 말미잘의 촉수 속에서 천적으로부터 안전하게 쉰다. 말미잘도 흰동가리의 배설물과 흰동가리를 보고 접근하는 어류를 잡아먹는 공생관계를 유지하고 있다. 이밖에도 꽃과 나비, 콩과 뿌리혹박테리아, 까치와 사슴같이 이종 간에도 공생관계를 유지하는 것들이 많다.

아름답게 느껴지는 이들과는 달리, 동물의 세계는 약육강식이 기본이다. 그렇지만 동물들은 배가 부를 경우 어떤 약자도 해치지 않는다. 오직 인간만이 먹는 것 외에도 권력과 재물과 명예를 탐하여 이러한 동물세계의 아름다운 질서를 깨뜨리고 있다.

삼국지연의에서 조조는 난세의 간웅으로, 유비는 성현군자로 묘사되고 있지만, 조조와 그 아들 조비와 조식은 오언시(五言詩)와 칠언시를 완성시킬 정도로 문재가 뛰어난 시인들이다. 후일 문제(文帝)가 된 조비는 그와 경쟁관계에 있던 동생 조식을 죽이려는 구실로 “네가 문재가 비상하다하니 일곱 걸음을 걷는 동안 시를 지으라, 그렇지 못하면 죄를 묻겠다.”고 하였다. 그리하여 태어난 것이 형제간의 골육상쟁을 비유한 칠보시이다.

“콩대를 태워서 콩을 삶으니(煮豆燃豆萁) 솥 안의 콩이 우는구나(豆在釜中泣) 본디 같은 뿌리에서 태어났건만(本是同根生) 어찌하여 이다지도 급히 삶는가(相煎何太急)”

이 시를 듣자 문제는 민망하여 얼굴을 붉히며 부끄러워했고, 조식을 진왕에 봉하고 죽이지는 않았다. 조선 초의 왕자의 난 등 동서고금의 부자 형제를 죽이는 권력다툼보다는 낭만적인 인간의 본성과 양심을, 여기서 함께 보게 된다. 이러한 권력욕 외에 재물에 대한 탐욕 또한 인간만이 가진 것이다. 오죽해야 “99석 가진 놈이 백석 채우려고 한 석 가진 자의 것을 빼았는다” 속담이 나왔을까?

지금 건축계는 부익부빈익빈이 극에 달해 있다. 85%가 생활비를 가져가기 어려운 형편이다. 이러한 원인이 각자의 능력과 노력의 차이에 기인한 것이라거나, 자유경쟁체제에선 당연한 것이라 하기에는 현실에 대한 설득력이 부족하다. 이러한 현상이 나오기까지에는 정부의 정책이 편의 위주로 흐른 것에 책임이 있다. 자본주의 사회가 약육강식의 동물세계와 같다면, 그 세계의 관습대로 포식한 후엔 먹이를 사냥하지 말아야 한다. 건설사처럼 큰 건축사사무소도 일정규모 이하 참여금지 등 공생할 수 있는 도덕적 규범과 법률적 제도가 존재해야 하는바, 이들이 이에 앞장 설 수는 없을까?