‘유가’라는 말은 인도의 ‘요가(yoga)’라는 말을 소리대로 쓴 것이고 그 뜻은 상응相應 혹은 유식唯識이다. 사람은 눈, 귀, 코, 혀, 몸의 5가지 감각기관을 통해서 받아들인 5식을, 인식의 눈(6식)과 무의식의 눈(7식), 그 아래 유전자에 의해 유전되는 8식에 의지해서 판별하고, 몸은 사라지더라도 끝없이 윤회하며 이 땅에 살아가는 대단히 합리적인 존재라는 것이다. 따라서 불교의 삼보 가운데 가장 중요한 요체는 훌륭한 사람(전륜성왕)보다도 법이 우선이라는 것으로서, 세상이 잘 다스려지는(편안便安)데는 사람보다도 잘 짜여진 율령격식律令格式에 의해서야 한다는 것이다. 아는 바와 같이 율령은 행위를 금하는 명령으로 벌을 받는 결과를 가져오고, 격식은 권장하는 사항으로 처벌은 받지 않지만 지키면 서로 편하다는 것이다. 모든 사물, 사람, 집은 격이 있는 것이고 식은 식순과 같이 지키지 않아도 그만이지만 정해 놓으면 차례에 따라 행동하기가 편하다는 것이다. 우리 건축 내역서에 자주 등장하는 ‘일식一式’이라는 말도 한결같다는 의미를 지닌 같은 데에서 나왔다. 우리나라는 고구려가 소수림왕 2년(서기372년)에 율령을 반포했고 백제는 이보다 100년쯤, 신라는 이보다 100년쯤 늦은 시기에 율령을 반포했는데 이는 불교를 승인하는 시기와 일치해서 시사하는 바가 크다.

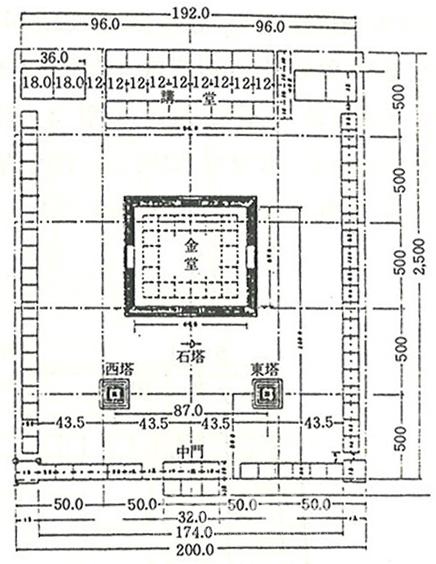

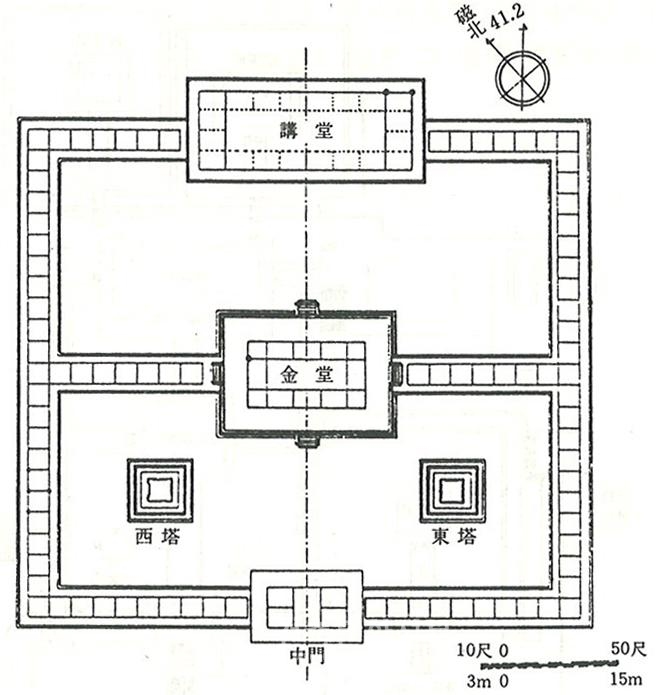

불·법·승, 삼보三寶는 사찰 경역을 회랑으로 두른 안에 차례로 세웠다. 회랑에는 출입을 위한 대문이 있고 다음에 석가모니 부처를 상징하는 탑, 중앙에는 자신의 종파를 상징하는 부처(법불法佛)를 모신 금당 (대웅전은 선종의 법불로서 대웅, 곧 석가모니불을 모신 법당이다) 뒤쪽에 승려들이 불법을 닦는 강당을 둔다. 앞에서 설명한 바와 같이 전륜성왕의 왕권 강화를 중시하는 율종에서는 맨 앞의 탑을 중심으로 사찰을 배치하므로, 탑 주면에 2금당 혹은 3금당의 배치를 보이다가 1금당으로 바뀌는 과정을 겪는다. 이것은 불(전륜성왕)과 법(율령)을 동등하게 본 것이며, 세상은 매우 합리적이므로 법치에 의해 다스려져야 한다는 유가학파에 와서는 금당을 중심으로 가람을 배치하므로, 대문에서 볼 때 금당을 가람의 중앙에 두고 탑을 2개로 나누어 양쪽으로 갈라놓아 옹위하는 형식을 빌리고 맨 뒤에 강당을 둔다.

황룡사 이전의 모든 탑은 단탑이었고 사천왕사 이후의 탑은 모두 쌍탑이었던 이유는, (대한건축학회, 한국건축사. 통일신라시대 사찰, 241쪽) 법령에 율령뿐만 아니라 격식이 갖추어지기 시작한 시기와 맞물려 있다. 쌍탑 사찰의 대표적인 경우가 문무왕 때 창건된 경주의 사천왕사와 감은사이다.

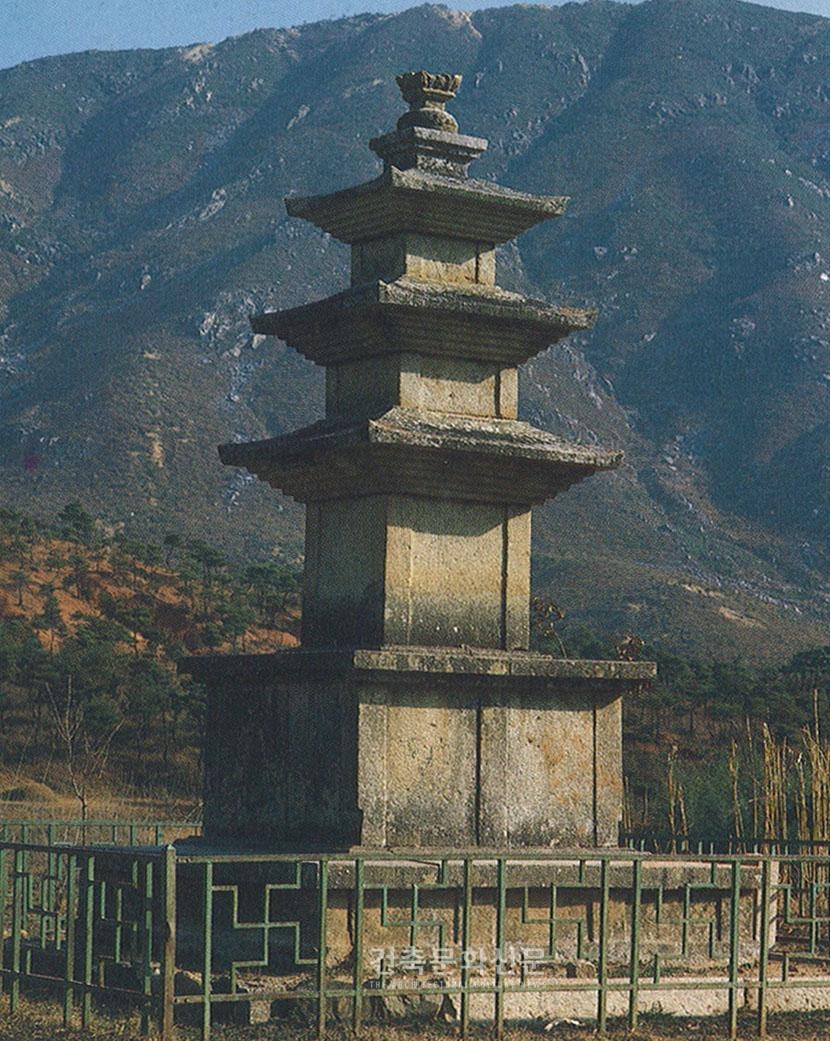

사천왕사는 금당을 중심으로 전면에는 2개의 목탑이, 뒤쪽에는 2개의 경루가 있어서 높은 탑이 사방에서 시립하는 듯하고 감은사는 금당을 정 가운데에 두고 사이에 회랑을 쳐서 강당 공간의 독립성을 확보했으며 쌍탑 공간은 상대적으로 작게 구성되었다. 석탑의 시원이라고 불리는 커다랗고 당당한 탑을 작은 마당에 가둬서 차라리 답답할 정도이다. 사천왕사는 알려진 바와 같이 밀교密敎계 사찰이고 감은사는 유가계 사찰인데 왜 이같이 유사한 점이 있을까? 밀교에서도 삼밀유가를 설하고 있기 때문에 형식에 있어서는 유사한 형태를 띨 수밖에 없을 것이다.

이들 유가파(법상종)는 세상이 대단히 합리적으로 구성되어 있기 때문에, 모든 사찰의 비례가 유크리트 기하학처럼 콤파스로 네모꼴의 대각선을 그리거나 세모꼴의 중심을 찾으면 그것이 뭔가 맞아 떨어지게 계획한다. 유가계의 쌍탑은 이중기단에 3층탑이고 옥게석 받침은 5개라던가 하는 식으로 동일한 형식을 취하고 있다. 이것을 일반적으로는 통일신라시기의 전형적 3층 석탑이라고 부르는데, 유가계 학파가 그런 사상을 가졌음으로 전형적 석탑을 조성하는 것이고 그 시기를 유가계가 대세를 이루었음으로 마치 그 시대 석탑은 모두 그러했던 것처럼 보인다. 따라서 이때의 사찰은 목할木割(일본말 기와리)에 맞춰서 지할地割(땅나누기 분수)가 있었다고 주장하는 것이다.

다만 어떤 사찰이든 콤파스를 돌리면 그럴듯하게 맞아 떨어지지만 모든 사찰이나 혹은 석탑이 같은 방식으로 구성되지 않는다는 사실이다. 말하자면 불국사의 석가탑과 감은사의 석탑은 유사한 비례치를 가지고 있지 않고 여타 신라 전형이라고 생각하는 어떤 3층 석탑과도 비례치가 같은 방식으로 일치하지 않는다는 것이다. 아마도 이것은 우리 후손들이 그것을 이해하고 극복할만한 실력이 없어서 그런지도 모른다. 훌륭한 후배가 출현하여 이런 걸 통괄하는 이론이 나오기를 기대한다.

지금 우리는 3권 분립을 주장하는 민주주의 사회에 몸담고 있다. 그렇다면 통치자가 있는 청와대가 중요한가? 아니면 법을 만드는 국회, 법을 집행하는 사법부가 중요한가? 이것도 아니라면 통치수단인 행정부가 중요한가? 그렇다면 백성은 어디에 자리해야 할까? 서울을 봉건적 잔재를 간직한 구도이므로 어쩔 수 없다고 하더라도, 신도시는 어떨까? 행정부와 입법부는 저울대 위에 대등하게 앉아 있을까? 또한 법을 집행하는 사법부와 백성을 십자의 저울대 위에 공정하게 배치되었을까? 벌써 2천년 전에 율령격식을 명확하게 하려고 노력했었는데... 오늘날의 철학자는 무엇을 바라보고 있을까? 세상의 주인인 우리는 어떤 사회를 꿈꾸고 있을까?