필자는 1990년 경희궁 숭정전 발굴을 필두로 최근에는 청진동 재개발지구에 대한 대부분의 발굴을 진행하고 있다. 발굴은 보통 지구별로 진행되는데 매 지구에 대해 3~4차례의 설명회(지도위원회)를 갖는다. 이때는 전문가 집단인 지도위원 뿐만 아니라 일반인에게도 공개되고 발굴 결과에 대한 설명을 한다. 얼마 전 종로구청 앞 청진1지구 발굴 지도위원회에는, 중요한 유물이 많이 출토되었으므로, 원로 분들을 많이 모셨다. 이 가운데 우리 건축고고학의 원로이신 김정기 대장원수께서도 참석했다.(대 원로일 뿐 아니라 문화재연구소장을 역임하셨고 퇴임 후에도 여러 분의 소장이 배출되었기 때문에, 지금쯤은 대장이나 원수 정도는 되어야 하지 않겠는가 해서 붙인 우리끼리의 별호이다) 약간 귀가 어두우셔서, 우리 팀장이 설명한 600년전 조선 초의 지적도를 그린 작업을, 잘못 들으셨는지 조선 초의 지적도를 찾았다고 대단히 칭찬을 하시는 것이었다. 팀장은 발굴지의 모든 지도와 항공사진, 지적도를 역 역사 순으로 나열하여 발굴지의 실측도를 겹쳐 가면서 설명을 했는데, 조선 초에 다다르면 더욱 실측 지적도가 명확하게 나타난다. 그만큼 보존 상태가 좋다는 말이 되는데, 이것을 듣기에 따라서는 당시에 지적도를 찾은 것처럼 말씀하셔서 모두들 박장대소를 했다.

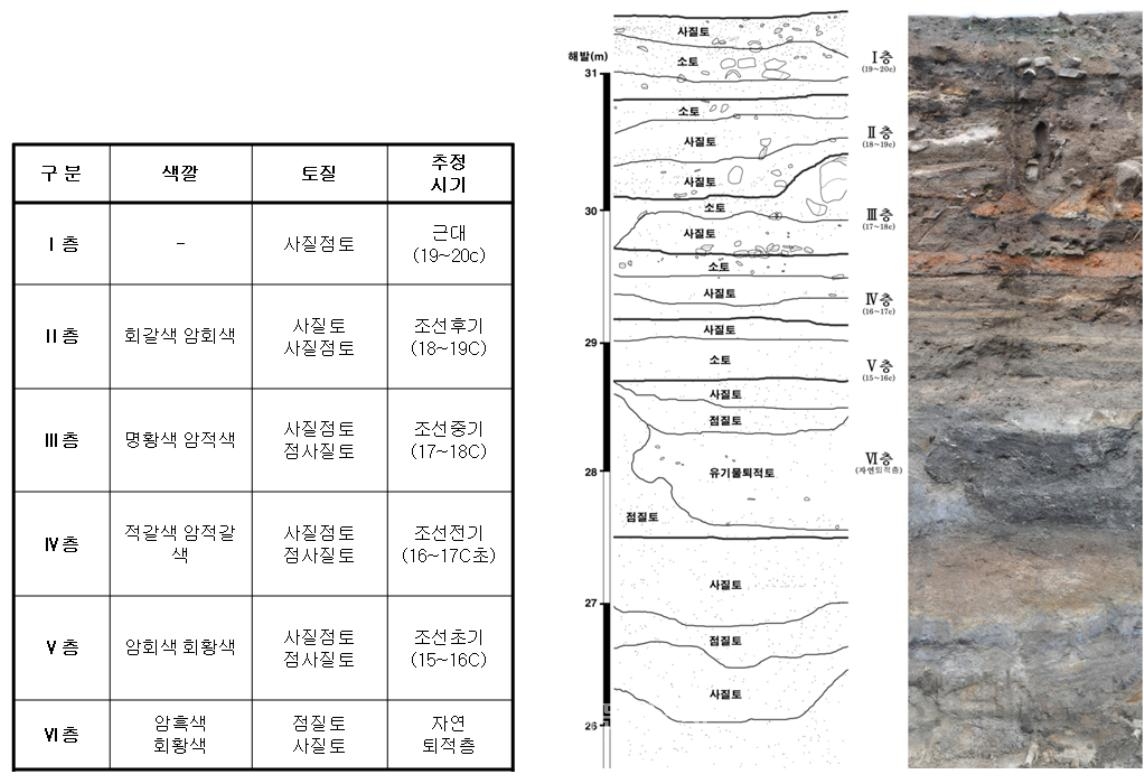

600년전 서울 종로는 지금 도로 면보다 깊으면 4∼6m 정도 묻혀 있다. 원래는 도성 중심이 모두 늪지였는데 조선조가 들어서면서 개천(청계천)을 만들고 부지를 건조시킨 다음, 나무말뚝을 박고 지정을 해서 대지를 조성했다. 대체로 100년이 지나면 1∼2자 정도가 올라오는데, 임진란이 되면 서울 전체가 불에 타고 초토화된다. 아마도 이때는 피난 갈 대책조차 없이 우왕좌왕 했던 듯 여기에서 많은 유물이 수습된다. 마루 밑창에 밀어 넣어놓고 간 것이다. 임진란이 끝나도 한동안은 인적이 한산하다가 숙종 년간에 이르면 서울이 다시 붐비게 된다. 이후 청계천이 자주 범람하여 청계천을 준설한 모래를 집안에 끌어들여 입사지정을 하면서 지반을 높여 나간다. 이후로는 빠른 속도로 지반을 높이고 집을 올려 가는데 고종 이후 20세기에는 1m씩 올라간다. 이것을 문화층이라고 하는데 지반의 단면을 깨끗하게 잘라 보면 지질이 전혀 다른 지층들을 발견할 수 있다.

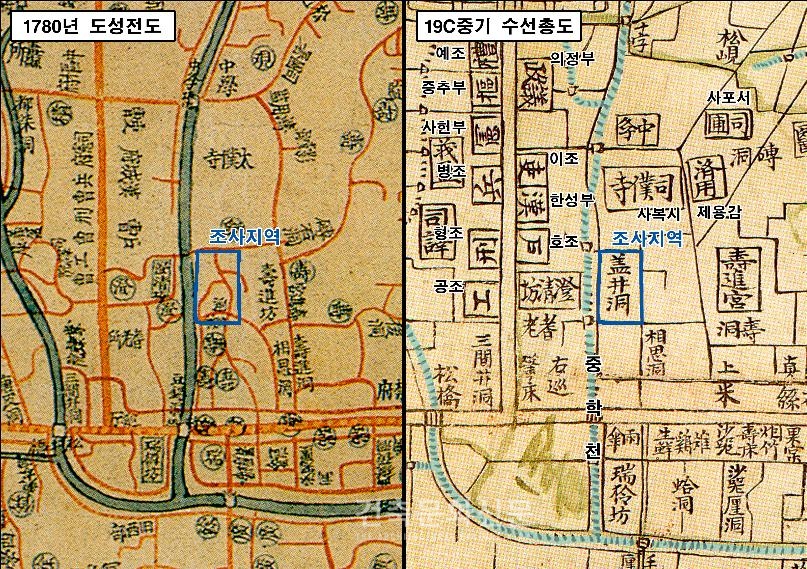

대개 문화층은 크게 6층으로 나누어지는데 20세기를 제외한 이전의 층위에서는 집터가 3개 층 정도 발견된다. 따라서 10년이면 강산도 변한다고 했지만 물리적으로는 100년 정도에 전혀 다른 사회적 자연환경이 나타난다. 반면에 집들은 보통 150년 내외를 같은 형태를 유지하며 사람이 살았던 것으로 보인다. 특히 집의 경계를 표시하는 담장 선은 조선 초 분할되었던 선 그대로 1910년대 근대적 지적도까지 지속되었다는 사실을 알 수 있었다. 특히 마을 안의 골목길은 조선 초에서 지금까지 전혀 달라지지 않았었다.

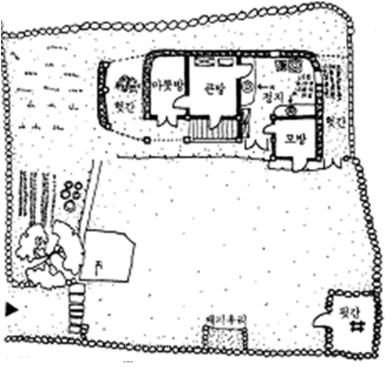

그러나 조선초의 살림집은 조선후기와 사뭇 달랐다. 꺽음집이 일반화되지 않았으며, 구들도 문헌에서 보는 것과 마찬가지로 안방만, 혹은 특수한 건물인 경우 방 하나만 구들로 만들었다. 온돌은 둑의 간격이 넓고 낮은 것으로 미루어 땔감이 말똥이거나 혹은 지푸라기 유였을 가능성이 많다. 살림집의 간살이는 현재 진도에서나 볼 수 있는 모방집의 모습을 많이 닮아 있다.

따라서 서울의 집도 원래는 한일자 집이었으나 조선조의 가대제한으로 말미암아 조정에서 나누어주는 대지의 폭이 한계가 있었으므로 어쩔 수 없이 거기에 맞추어서 4간 한일자 집을 지었고, 가적의 부엌을 앞쪽에 조그맣게 시설했다가 차츰 이것이 꺽음(ㄱ자)집으로 변천해 갔던 것으로 여겨진다. 집의 지붕도 기와보다는 초가집이었을 가능성이 많으며 성종대에 이르러서야 기와집으로 변천해 간 것은 아닌가 추정되었다.

반면에 종로 가로 지어졌던 육의전(상가)은 4간집으로 제주도의 민가와 비슷한데, 마루를 중심으로 양쪽에 구들이 시설되고 안방 안쪽에는 고방이 마련되며, 뒤쪽 반간은 토방으로 구성되어 있어서 통로와 부엌 역할을 하고 있었다. 지붕에는 기와를 덮었으며 구들에는 분명 장작을 지피고 있었던 사실이 확인되었다.