중국의 초한지에 나오는 이야기이다. 한신이 동으로 조나라를 치로 갈 때, 조나라 장군은 성안군이다. 성안군은 식객이 1,000명이 넘는 군자로서 맹상군과 쌍벽을 이루는 유명한 사람이다. 나라가 어려울 때는 이들 식객의 지혜를 빌려 몇 번이나 나라를 구한 영웅이기도 하며, 항상 자신은 의(義)를 숭상해서 전쟁에 사술(詐術)은 쓰지 않는다고 주장한다. 한신은 정경이라는 협곡을 지나가야 하는데, 신안군이 유격술로 매복을 한다면, 행렬이 길어져서 매우 어려울 것이라고 내심 걱정했다. 그러나 성안군은 군자라 의(義)로운 병(兵)법만 쓴다니 안심하고 군대를 몰아서 정경(동)구로 나아가, 병법에도 없는 사술인 배수진을 쳐서 하루 만에 성안군을 죽이고 임금을 사로잡았다. 조나라가 망한 것이다. 그렇다. 무슨 병사 일에 옳은(義)게 있을 것이며, 국가 간의 외교에 무슨 의리(義)가 따로 있단 말인가?

광해군은 청나라와 명나라 사이에서 국익을 위한 처신을 했다. 이에 반해 인조 등의 쿠데타 세력은 명나라에 대한 의리를 지키기 위해 정면으로 청나라에 반대했다가 남한산성의 치욕을 맛봐야 했다. 이런 광해군이 이궁으로 돈의문(서대문) 옆에 경희궁을 짓는다. 계획은 풍수지리의 대가 술인(術人) 김일용에게 위탁된다. 술가(術家) 김생은 창건 초부터 유학자들의 의견을 수렴하지 않았으므로 반대 상소에 부딪친다.(광해군일기, 9년 6월 신유 조) 이를 무시하고 대문을 동향하여 앉힌다.

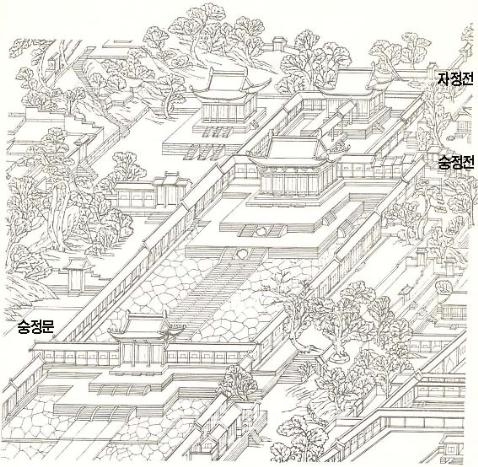

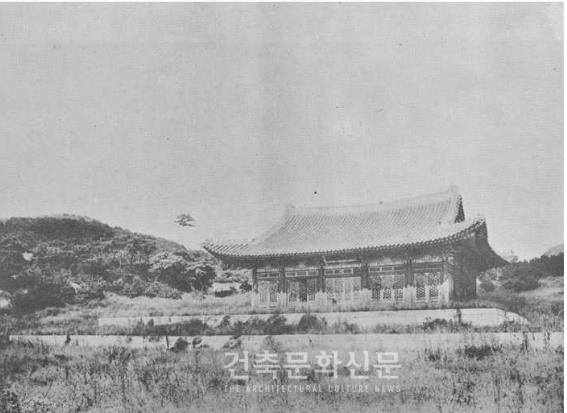

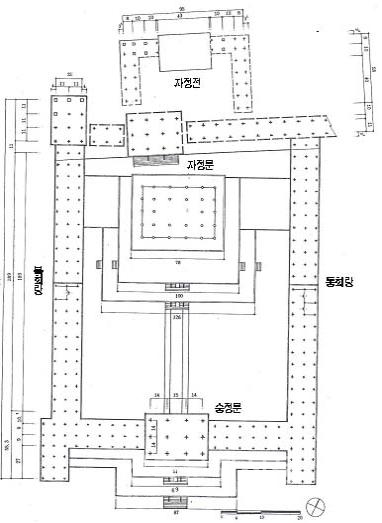

“임금은 남면(南面)하여 앉는다”라는 기본 원칙을 여지없이 깨버린 것이다. 이것은 동궁의 궁궐인 창경궁에만 예외적으로 있던 선례이다. 또한 정전인 숭정전은 모든 전각을 지나 도입부를 길게 만들면서 내부 가장 깊숙한 곳에 동향축과는 ㄱ자로 꺽어져서 남향하여 앉힌다. 왜 근엄해야 할 궁궐 정전의 축이 꺽어진단 말인가?

그러나 우리를 더욱 놀라게 하는 것은 정전인 숭정전이 좌우대칭으로 배치되지 않았다는 사실이다. 숭정전을 중심으로 동월랑은 숭정문에서 7간 거리를 두었고 서월랑은 6간의 거리를 두었다. 1간 거리의 차이가 있으면 눈에 인식 될 터인데 무슨 이런 일이 있는가? 더구나 정문인 숭정문은 숭정전 중심축에서 1자를 서쪽으로 틀어 두었다. 왕궁에서 정전과 정문을 축을 맞추지 않고 비뚤어 배치한다는 것은 상상조차 할 수 없다. 어쩔 수 없이 바깥 정면에서 보면, 좌우대칭을 맞추기 위해 서각루가 서쪽으로 한 칸이 튀어나가 있다. 그러나 대문 안에 들어서서 보면 동쪽이 훨씬 크게 간잡이 되었고 정문은 반대로 비뚤어 있다. 그런데도 실제 건물에서는 그 사실을 지각하기가 어렵다.

더구나 숭정전 뒤에 배치되는 자정전은 가관이다. 순조 대에 제작되었다는 서궐도안(설계도)과는 전혀 다르게 숭정전과 일직선 축을 맞추고 있지 않을 뿐만 아니라 자정전과 자정문도 상식에 벗어날 정도로 서로 축이 어긋나 있다. 자정문은 숭정전 뒤에서 서쪽으로 약간 얼굴을 내밀고 있지만 반대로 동쪽을 향해서 비뚤어져 있다. 이에 맞춰 북회랑도 동쪽만 동을 향해 틀어 두었다. 반면에 자정전은 중심축만 어긋나 있을 뿐 대체로 비슷한 좌우 대칭으로 ㄷ자 동서회랑을 두었다.

왜 이렇게 계획했을까? 동선은 동입서출(東入西出)이다. 숭정전의 동쪽을 돌아 들어가야 하는데 이것을 암시하려고 하면, 동쪽을 크게 열어 주는 것이 좋다. 이때 좌우대칭의 느낌을 보완하기 위해 숭정문을 서쪽으로 약간 밀은 것이다. 자정전에 들어가는 사람은 숭정전을 돌아들 때 뒤의 북회랑이 진입자의 시선에 맞춰 약간 몸을 틀어 준다. 숭정전의 뒤를 돌아들면, 자정전이 반대쪽에서 약간 이쪽을 보면서 배치된다. 마찬가지 이치로 자정전은 자정문에서 동쪽으로 비틀어 둔다.

건물이 좌우 대칭으로 놓이게 되면, 오히려 비뚤어진 느낌을 주므로 이런 착각을 교정하기 위해 실한 서쪽은 바짝 조이고 허한 동쪽은 넉넉하게 간잡이하며, 숭정문 앞 서쪽 회랑 한 간을 비워둠으로써 답답해지는 시각을 그쪽으로 흘러나갈 수 있게 의도 했다. 서양식으로 ‘구석(앨코브)기법’이라고 한다. 전체적인 진입 동선을 S자로 틀므로서 짧은 길이를 길게 느끼게 만든다. 여기서는 지형 상 뒤쪽으로 깊게 뺄 수 없는 자리이기 때문이다. 이것을 예전에는 ‘도리뱅뱅 미학’이라고 불렀다. 대단히 발달된 조형기법이다. 나는 경희궁을 거의 10년 동안이나 발굴하면서(경희궁 숭정전, 자정전 등 발굴보고서) 이것을 이해하는데 많은 시간과 고민을 했다.

오늘날, 디자인의 원칙이 있다고 믿었던 마스터 빌더들의 시대는 가고 이제는 백귀주행(百鬼晝行)의 시대가 도래 했다. ‘수 없는 디자인 방법이 제안되고 심지어는 이것이 건축일 수 있을까?’ 하는 지경에까지 이른 것이 오늘날의 현실이다. 과연 건축에도 술가가 판을 쳐도 될 일인지...