옛날에 미生(이름은 전해지지 않음)이라는 착한 선비가 살았다. 그는 인생의 신조를 신의(信義)라고 굳게 믿었다. 어느 날 술집에 놀러 갔는데 기생이 참으로 맘에 들었다. 한번만 보기에는 너무 미련이 남아, 다음 보름날을 기약하여 다리 아래에서 만날 것을 철석같이 약속했다. 그러나 그날은 마침 요즘 같은 장마철이었는지 비가 억수같이 쏟아지는 것이었다. 선비는 신의를 지켜서 다리 밑에서 기다리고 있는데, 기생은 설마 이런 우중에 다리 밑창에서 기다리는 미친놈이 어디 있겠느냐 싶어 약속 장소에 나가지 않았다. 물이 점점 불어나 바로 서 있을 수가 없었으나, 비록 기생과 한 약속이지만 지키기 위해서 다리발을 붙잡고 버티다가 결국 떠내려가고 말았다.(중국 고사로서 여러 문헌에 보인다)

옛날이나 지금이나 개울물이 흘러가는 다리 밑은 아름다운가 보다. 특히 보름달이 뜬 날 다리 밑을 거닌다는 것은 참으로 낭만적인 일이 것이다. 더구나 다리 위에 누각이 있다면 금상첨화이다. 이태리 피렌체 등 서양에도 다리 위에 집을 지어 다리의 분위기를 한층 높이지만, 동양에도 다리 위에 집을 지어 낭만적 분위기를 북돋운다. 중국에는 이런 집이 많이 남아 있는데, 호남성 통도현 황도채 보수교의 예를 보면, 교각(다리발) 위에는 높은 탑 모양의 누각을 지어서 장식을 하고 나머지는 맞걸이(3량)집을 회랑처럼 길게 늘어 세웠다. 이것이 원래는 다리의 목조 상판이나 보를 보호하기 위한 시설이었음을 짐작케 하는 부분이다.

일본의 경우 구주 대분현 우좌신궁 앞의 오교(吳橋)에서 볼 수 있듯 썩기 쉬운 다리발은 돌로 가공했지만, 그 위에 얹어지는 다리 보와 상판은 나무로 만들되 이것이 비바람에 맞는 것을 방비하기 위해 다리 위에 집을 지었다. 이것이 형식화해서 누마루집처럼 아름답게 정형화한 예이다.

반면에 우리나라에 유일하게 남아 있는 순천 송광사 어귀의 우화각은 무지개(아치)형 돌다리 위에 세워져서, 이것이 다리 상판에 비가 들치는 것을 막는 원래의 기능이 아니고 단순히 아름다움을 위해서 지어졌음을 말해준다. 이것은 조적식 돌다리임에도 불구하고 상부에 멍에돌을 걸치고 귀틀돌을 올려서 이것의 원류는 목조였음을 암시하면서 상부에 목조 건물을 지었다. 길이는 4간이고 너비는 1간인데 바깥쪽 정면(짧은변)은 합각으로 만들어서 앞을 얌전하게 정리했고 안쪽은 박공으로 잘라서 내부의 개방감을 틔웠다. 아마도 우리나라에서 가장 아름다운 도입부의 조형일 것이다. 이와 같이 다리 위에 집을 지은 예는 우연찮게 순천읍성 남문 앞의 경우를 볼 수 있는데, 지금은 남아 있지 않고 조선말 사진에서만 볼 수 있다. 이 사진은 개인 소장이기 때문에 여기서 공개할 수 없음을 안타깝게 생각한다.

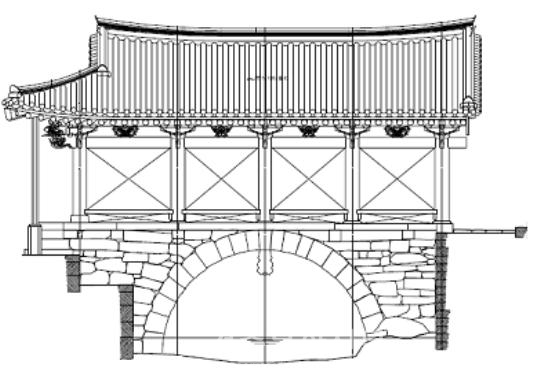

지금 경주에서는 월정교를 복원하고 있다. 월정교에 대해서는 고려 명종 때(12세기 후반)의 김극기의 시가 남아 있고 충렬왕 6년(1280)에 중수했다는 기록이 있으므로 고려 중기까지는 사용했던 다리이다. 이후 1985~87년에 발굴을 해서 다수의 목재 부재와 기와 와당이 발견되었으므로, 이것이 우리나라 초기의 집이 있는 목조 다리였음을 짐작할 수 있다. 우리나라에 이런 다리가 남아 있지 않다는 사실을 비추어보면, 이것을 복원해 본다는 것은 당연한 일이다. 그것의 구체적 고증을 문제 삼아 복원에 이의를 다는 사람이 있지만, 이것은 비전공자들의 트집이고 이것을 복원 설계해 봄으로써 전통 구조기술을 고구해 볼 수 있을 뿐만 아니라 미래 우리나라 건축문화를 풍부하게 하는데도 일조를 할 수 있을 것이라고 믿는다.