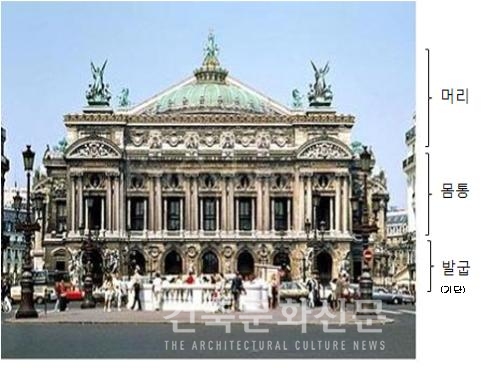

서유구의 임원십육지에는 집을 짓는데 삼분(三分)법 이야기가 나온다. 집은 굽(기단), 몸통, 머리(지붕) 3등분으로 나누어지는데, 이것이 서로 균형이 맞아야지 발굽이 너무 높으면 집에 양이 넘쳐서 魄을 상하게 하고 지붕이 너무 크면 음이 넘쳐서 혼(魂)을 상하게 한다.(상택지(相宅志), 조옥(造屋)조. 혼백이 상하면 질병이 든다) 발굽은 소, 말의 굽처럼 무거워야 하고 지붕은 사람의 머리처럼 덮어져야 하며 몸통은 사람의 얼굴처럼 눈 귀 코가 있어 아기자기해야 한다고 했다.(몸 짱은 근육이 울퉁불퉁해야 하고 두리 뭉실해서는 안된다.)

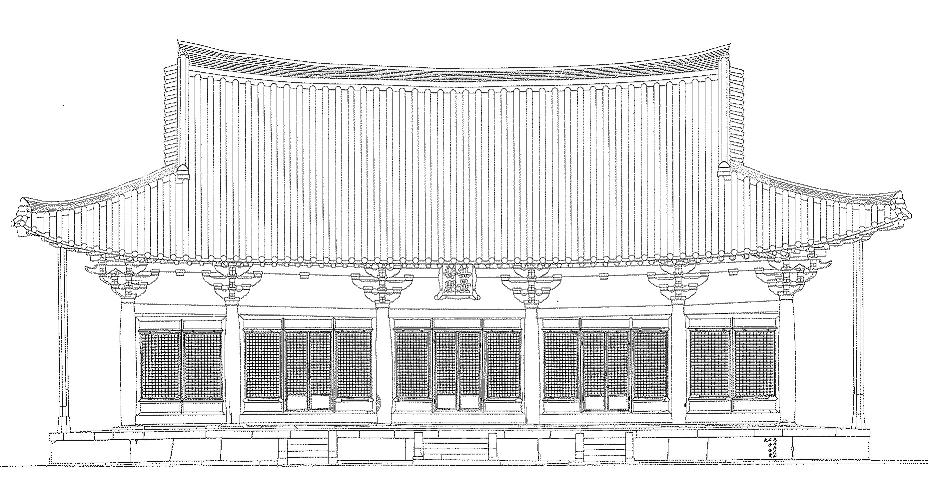

그러나 우리나라 건축을 자세히 들여다보면, 발굽, 몸통, 지붕은 다시 각각 셋으로 나누어져서 그 안에 발굽, 몸통, 머리가 또 3분됨을 발견하게 된다. 우리나라에서 가장 유명한 부석사 무량수전을 살펴보자.

기단에는 맨 밑에 지대석을 받치고 중간을 면석이라고 하며(불국사에는 기둥이 양각되어 있다) 상부에는 덮개돌인 갑석이 돌출되어 있다. 몸통은 어떤가? 물론 초석이 있고 기둥이 서고 기둥머리에 공포를 올려서 각각 3등분을 하고 있으며, 가장 간결할 것 같은 지붕 역시 처마 끝의 막새기와와 지붕면의 골기와, 그리고 맨 끝의 장식적인 용마루로 구성되어 있다.

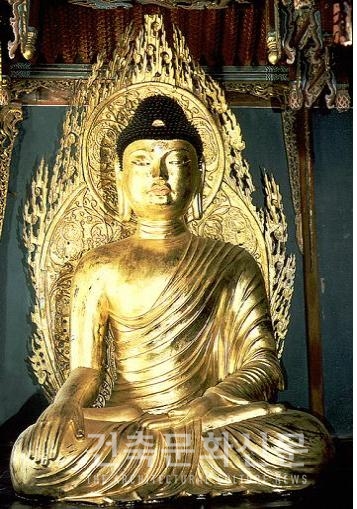

이것은 무량수전 안에 모셔진 아미타불의 형상을 그대로 형상화하고 있다.

기단(발굽)은 부처님의 가부좌를 틀고 앉은 다리이고 몸통은 그대로 몸통이며 지붕은 부처님의 육계가 올라간 머리이다. 그러나 동양 미학에서는 기승포서전결(起承鋪敍轉結) 6단계 율동으로서 잘록한 허리와 목을 강조한다. 기단에서 몸통이 쑥 줄어드는 것이 허리이며 처마가 튀어나온 것이 바로 목의 역할이다.

‘시간 건축의 효시’라는 바로크 건축의 파리 오페라좌에서도 똑같은 현상을 목도한다. 발굽은 무겁고 머리는 단순하며 몸통은 아기자기한데, 이것을 다시 3등분으로 나누어 대체적인 느낌은 간직하면서도 9등분하여 입면을 나누고 있다.

이것은 비단 건축 뿐 만이 아니고, 공예품에서도 같은 조형적 논리 전개를 가지고 만들어진다는 사실을 알게 된다. 이것을 꼬르뷔제는 그의 도미노 이론에 의한 르 사보아 저택에서 완전히 뒤집어서 실현하고 있다. 무거워야 할 발굽부 1층은 기둥만 세워서 띄워버리고 가벼워야 할 몸통부 2층은 가로로 긴 창을 빼고는 면으로 처리해서 무거우며 지붕은 옥상정원을 두면서 벽체를 세워서 면을 가볍게 처리하고 있다. 그는 이것을 필로티와 자유로운 입면이라고 표현하면서 근대건축의 5원칙이라고까지 주장한다.

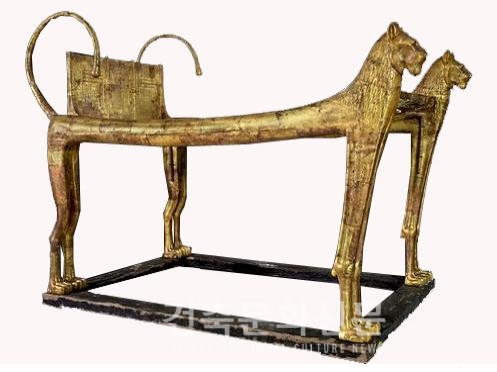

그러나 그의 원칙을 잘 분석하면, 당시 이집트에서 발굴되어(1922년) 우리 조형계에 충격을 주었던 투탕카멘 고분의 사자 모양의 침대 모습을 연상시킨다.

다리는 가냘프게 떠 있고 몸통은 무겁게 가로로 놓인다. 그 위에 머리가 있는데 지붕이라고 보기에는 장식적이다. 마치 당시 연구에 몰두했던 포유동물의 포효하는 모습을 형상화한 것은 아닐까... 물론 이것은 방수를 걱정하지 않아도 되었던 지붕, 하중으로부터 자유로울 수 있었던 벽체의 도미노구법(1914∼1920년대)때문이긴 하지만, 어쨌든 전통 미학에서 주장하던 3분법을 기본적으로 뒤집은 이론을 내 놓은 것이다. 그러나 우리나라에서도 술가(術家)들의 작품이었던 창덕궁이나 경희궁에서는 그것이 비록 수직적인 것은 아니지만 평면상에서 수직축을 쓰지 않고 네발로 걸어가는 동물의 분절된 축을 형상화했다는 사실을 명심했으면 좋겠다.

르 사보아 저택도 평면상 남녀가 서로 마주해 머리를 동쪽으로 하고 배꼽 아래 소화기관을 서쪽으로 해서 서로 맞잡고 있으며, 가운데에 마당을 두는 형상이라는 사실을 부인할 수 있을까? 서로 마주하는 안쪽은 배(腹)처럼 하얀 살을 드러내며 커다란 투명 창을 시설해서 맞볼 수 있게 만들었다.