나에게 있어 어릴 적 놀러 간 할아버지댁 시골집 기억은 불편함과 그와 함께 어우러지는 공간의 다양함이었다. 냄새나고 무서워서 피하고 싶었던 변소간(화장실보다는 이 표현이 더 적합할 것 같다), 부엌에서 쪽문을 통해 1m 정도 높은 방으로 밥상을 올리시고는 구부정한 허리를 펴시던 할머니의 뒷모습, 변소간에서 좀 떨어져 있는 외양간 속 왕눈이 황소의 끼니를 위해 작두로 여물을 자르시던 할아버지, 마당에 앉아 토방을 더듬던 작은 내발, 그리고 어린 눈에 넓디넓게 느껴졌던 흙마당, 그 흙마당 한 쪽 구석에서 짚으로 놋그릇을 닦던 부녀자들과 검정물의 광경 등.

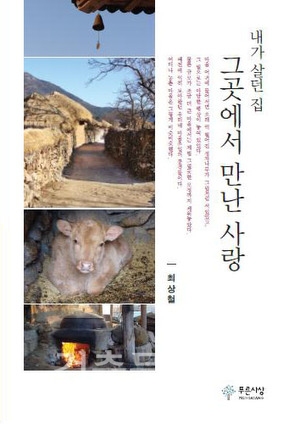

지금 살고 있는 집이 1960년대 시골의 재래식 주택이라면 어떨까? 나보고 그 시절로 돌아가 살라하면? 어이쿠 생각만 해도 끔찍하다. 특히 가정을 꾸리는 주부라면 더 괴롭지 않을까 싶다. 어? 그런데 이상하다. 최상철 건축사가 쓴 「내가 살던 집, 그곳에서 만난 사랑」을 읽다보면 절로 미소가 지어진다. ‘아, 맞아. 이런 느낌이 있었어.. 가보고 싶다.’ 어느 새 나도 모르게 옛집을 그리워하게 된다.

작가는 옛집의 풍경과 더불어 그 집에 머물고 살았던 이들의 애환 속 정서와 사랑을 다정하고 편안하게 엮어내고 있다. 또한 어쩌면 저리도 세세하게 표현했을까 싶을 정도로 집의 쓰임새를 구석구석 잘 표현하고 있다. 다음은 토방에 대한 작가의 글이다.

마루야 신발을 벗고 올라서게 되므로 실내공간에 더 가까웠지만, 토방은 처음부터 신분이 달랐다. 제 몸뚱이만 처마 끝 안쪽에 뉘어져 있을 뿐, 비가 흩뿌리는 날에는 가랑비마저 피할 수 없었다. (중략) 지금도 불쑥불쑥 그 토방 흙바닥을 다시 밟고 싶어진다.

참으로 편안하다. 잘 풀리지 않는 건축계획안이나 건축주와의 실랑이로 머리가 아프다면 이 책을 펴보라. 감정이 순화됨을 느낄 수 있을 테니.

저 자 : 최상철

출판사 : 푸른사상

면 수 : 272쪽

가 격: 16,000원