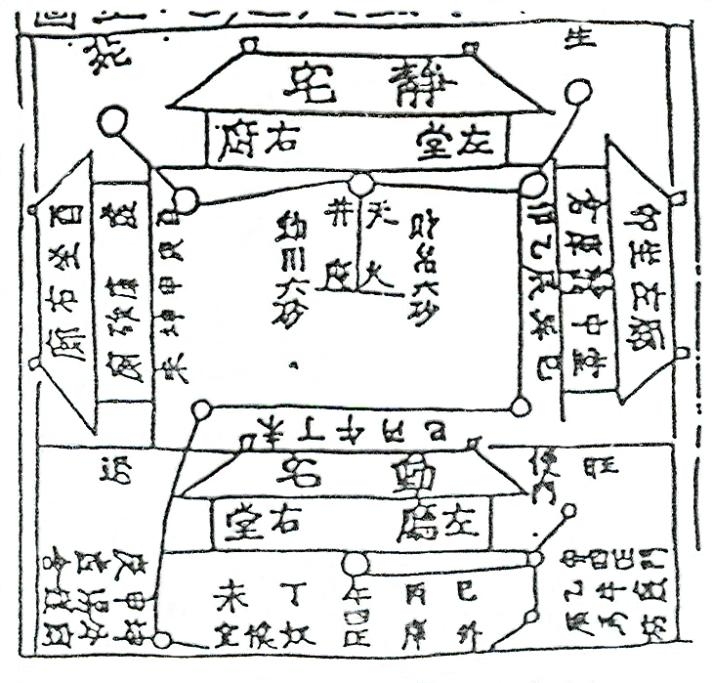

우리나라 양태론(相宅/집 보는 법)에는 여러 가지 이론이 있다. 삼분(三分)법, 동서사택(東西四宅)론, 정동변화택(靜動變化宅)론, 층위(層位)법, 체상용(體相用)법, 음양론 등등. 꼬르뷔제의 르 사보아 저택은 사실 이런 저런 이론을 전부 수용하여 현대적으로 해석했다고 생각된다.

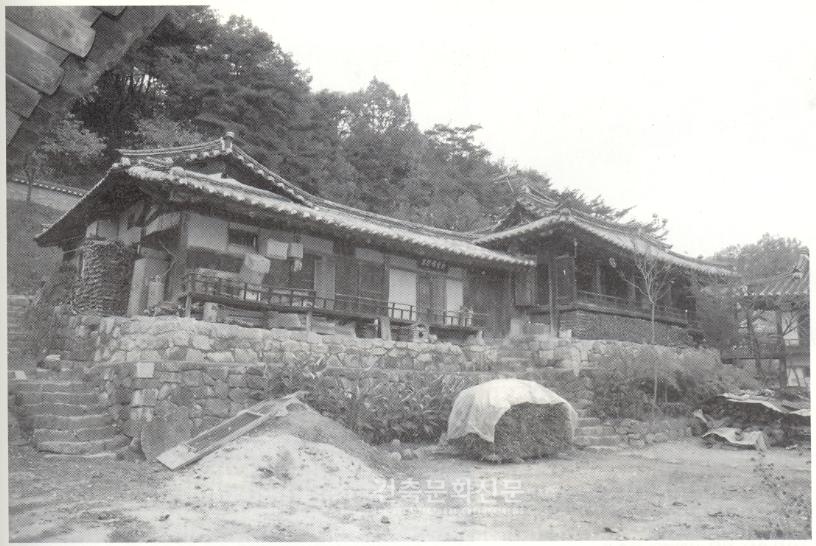

오늘은 여기에서 층위법에 대해 살펴보기로 한다. 전통한옥은 전면으로부터 여러 켜의 건물을 마당을 사이에 두고 가로로 배치한다. 맨 앞에는 행랑채가 있고 여기에 있는 대문간을 들어서면 사랑채가 높다랗게 가로 막는다. 마당을 가로질러 몇 개의 계단을 오르면 사랑대청에 올라갈 수 있다.

이 기법은 유파에 따라 여러 가지 기법이 있다. 다시 사랑채를 감아 돌거나 혹은 중문간을 들어서면 봉당이 있고 이것을 가로질러 안채 대청에 이른다. 안채 뒤에는 숲으로 둘러싸인 뒤란이란 공간이 마련되고, 안채 머릿방(건넌방) 옆에는 머리 뜰이 시설되어 아담한 정원이 꾸며져 있다.

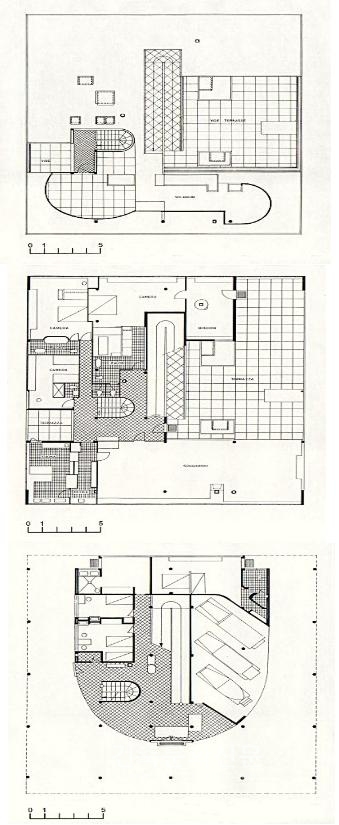

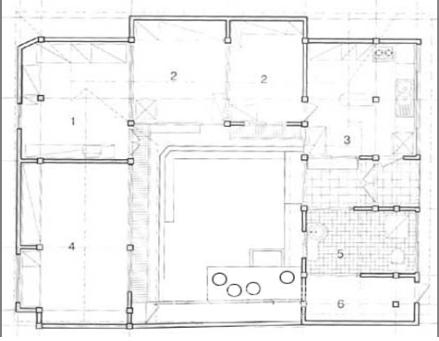

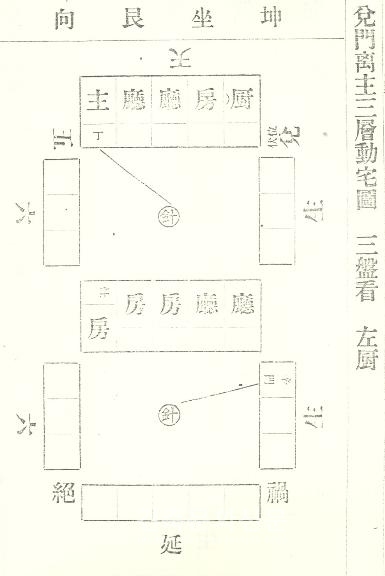

꼬르뷔제의 르 사보아 저택을 보자. 1층에는 차고와 사용인방, 대문간이 시설되었다. 우리나라의 행랑채인 것이다. 우리는 행랑채가 외부에 폐쇄적인데 비해 여기서는 개방적이다.(물론 르 사보아저택 외부로는 별도의 담장이 있다) 여기서 꼬르뷔제가 ‘건축적 산책’이라고 말했던 비탈길(사로)을 올라가면, 한번 겪어져서 사랑채에 이른다.

사랑채는 3간으로 구성되었는데, 복판에 붙박이 난로가 있고 서쪽에 접객용 식당이 마련되었다. 사랑채 안으로는 마당이 있고 맞은편에 역시 3간 안채가 배치되었다. 안채 머리방 옆에는 역시 조그맣고 이쁘장한 머리 뜰이 설정되어 있다.

마당 동쪽은 벽체가 개방된 채 마당의 정원으로 쓰이고, 서쪽에는 이 집의 부대시설인 부엌과 욕실, 기타 등등이 배치되었다.

우리나라 양택론에서 주장하고 있는 배치 방식을 완전히 따르고 있는 것이다. 다만 동쪽 모서리 헛간채가 없는 것은 이 집이 농사를 직접 짓지 않고 있기 때문이다. 서울의 전통한옥도 동쪽의 모(서리)채는 없이 ‘ㄷ’자로 배치되는 사실을 볼 수 있다.

2층에서 다시 비탈길을 오르면 옥상 정원에 이른다. 우리 한옥도 안채를 돌아가거나 혹은 안채에서 직접 뒤로 나가면 뒤란의 정원으로 나가게 된다. 뒤란에는 나무가 우거지고 담장을 둘러서 외부의 시선이 차단되는 곳이다. 여기에서 차를 마시거나 풍류를 즐기기도 하며 휴식을 취한다. 이렇게 보면, 꼬르뷔제의 르 사보아 저택은 평면이 우리나라 한옥과 이론적으로 아주 유사함을 발견할 수 있다. 다만 우리는 거의 수평에서 층위가 이루어지는 반면 꼬르뷔제는 이것을 적극적으로 상부로 올렸다는 사실만 다르다.

또한 그가 말하는 건축적 산책이란 우리의 정동변화택(靜動變化宅)론과 비슷하다. 정택, 동택, 변택, 화택은 마당의 숫자로 계산하는데, 정택은 마당이 단순한 하나로서 공간이 고요하다는 것이고, 동택은 마당이 5개 이하로서 비로소 공간이 움직이기 시작한다고 설명한다.

변택은 마당이 10개 이하로서, 공간 연속이 하나의 음악으로 승화한다는 것이며 화택은 음악에서의 화음이나 혹은 대위법처럼 전혀 다른 공간이 연속하는데도 교향곡처럼 웅장하게 펼쳐진다고 주장한다.

특히 건물의 외형을 네모나게 만들고 그 안에서 자유평면을 추구하는 것은 우리나라 영남학파의 주리론 이론과 완전히 일치한다. 주리론자의 생각은 어떠한 경우라도 집은 똑바른 네모꼴이어야 한다는 것이다. 따라서 영남지방의 집들은 대체로 딱 네모로 구축되지 기호학파처럼 비뚤어지지 않는다.