벌써 20여 년 전, 불란서 파리의 쎄느 강변에 재무성 현상설계가 나왔다. 조건은 절대 쎄느강까지 건물이 나오거나 혹은 기둥을 박아서는 안 된다는 것이었다. 그러나 당선작은 건물이 옆으로 길고 길게 늘어서서, 강가 도로를 건너 쎄느강에 다리발을 세우고 걸쳐진 것이었다. 그래서 당시 건축가들은 파리에서 현상에 당선하려고 하면, 설계 조건을 어겨야 된다는 농담이 유행할 정도였다. 사람들은 건물의 기둥굽이 물속에 담겨 있으면 자신의 발을 물에 담그고 있는 것처럼 시원한 감응을 받는다. 그래서 우리말에도 다리의 다리발과 사람의 다리를 혼용해 쓰고 있지 않은가?

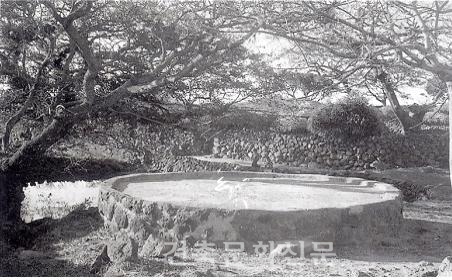

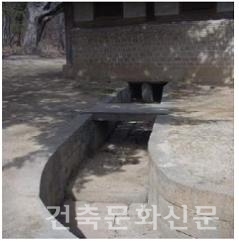

우리나라 정자는 산 위 바람 골에 짓거나 아니면 개울 가 작은 숲 속에 짓는다. 나무 그늘에 가려지면 시원해지기도 하려니와 흐르는 물이 있으면 물이 증발하면서 온도를 앗아가기 때문에 주변보다 훨씬 시원해진다. 그러나 개울물이 작아져서 도랑물이 되면 아예 도랑 위에 정자를 지어서 냉방 효과를 극대화하기도 한다. 여항의 사대부집을 모방해 지었다는 창덕궁 연경당에서는 도랑물을 집안으로 끌어들여 마루 밑창을 흐르게 함으로써 시원한 공간을 만들고 이곳을 한 여름 먹을거리를 보관하는 장소로 쓰기도 한다. 그러나 집 앞에 흐르는 물이 없거나 적으면 연못을 만들어서 주변을 시원하게 만들고 온도 차에 의해 발생하는 바람을 일으킨다.

연못물은 흐르지 않기 때문에 덜 시원하고 따라서 정자를 반쯤 물속에 걸터앉힌다. 건물 전체를 물위로 걸치는 경우는 거의 보지 못했는데 이는 실제의 효과보다 시각적 효과를 더욱 고려했기 때문일 것이다. 무더운 여름 개울가에 앉아 두 발을 걷고 다리만 물속에 담그는 것이 훨씬 시원하고 등물이 찬물로 샤워하는 것보다 시원한 이치와 비슷할 것이다.

정자 다리발은 썩지 말라고 흰색 화강암으로 세웠겠지만 시각적으로는 바지 가랭이를 걷어 올려 속살을 들어낸 우리의 모습과 흡사하다고 하겠다. 건축도 사람처럼 머리와 몸통과 다리가 있다. 그렇다면 건축에도 마음이 있겠지? 사람의 마음도 심장에 있는지 혹은 머리에 있는지 그 정확한 위치는 알 수 없지만 반드시 존재하듯, 건축에도 건축가의 숨결(마음)이 어딘가 살아 숨 쉬고 있을 것이다.

사람의 마음이 심장에 있다고 생각하는 것은 그것이 뜨겁게 쉼 없이 뛰고 있기 때문일 것이다. 그렇다. 건축도 고요하기만 한 것이 아니라 그것을 이용하는 사람들에 의해 끊임없이 살아 숨 쉬고 있는 것이다.