19세기 후반 영국의 ‘붉은집’(1859~60)으로부터 시작해 유럽과 미국의 구석구석을 답사해온 서양 근대건축사의 산책길을 이제는 마감할 때가 된 듯싶다. 그 마지막 방문지는 북유럽의 한 자락에 자리한, 알바 알토(Alvar Aalto, 1898~1976) 디자인의 마이레아 저택(Villa Mairea, 1937~39)이다. 1930년에 즈음해 정점을 찍었던 (미스의 바르셀로나 독일관(1928~29)과 코르뷔제의 사보아 저택(1928~31)을 기억하라: 본보 167&171호 참조) 유럽의 근대건축운동이 수년 후 나치의 등장으로 급격히 경색됐고 2차대전이 발발한 1939년을 기점으로는 사실상 소멸해버렸다면, 이 집은 그 시기를 마감하며 화려하게 타올랐던 불꽃이었다. 『공간, 시간, 건축』의 확장본(1949)에 알토의 챕터를 새로 넣었던 지그프리드 기디온은 1948년 마이레아 저택을 방문하고는 이를 크게 칭송한다. “그런데 알바, 이건 집이 아니라 사랑의 詩군요(Aber Alvar, es ist kein Haus, es ist ein Liebesgedicht).”

기디온이 알토를 주목한 까닭은 지나치게 기능주의와 이성주의에 경도된 근대건축사 서술에 유기적이고 인간적인 면모를 추가함으로써 그간의 불균형을 다소나마 해소하기 위함이었으리라. 특히 알토가 북구의 핀란드에서 나고 자라 활동한 점은 그의 건축을 규정하는 결정적인 인자다. 어디서든 만나게 되는 침엽수림과 수많은 호수, 그리고 겨울밤을 수놓는 북극광과 같은 그 땅의 조건은 알토로 하여금 어려서부터 자연과의 친밀한 교유를 가능케 했으며, 결국 이것이 자연주의적 디자인으로 반영됐던 것이다. 예컨대, 그의 디자인 가운데 곡선은 매우 돋보이는데(우연히도 ‘aalto’라는 핀란드어가 ‘파도’를 뜻하기도 하지만), 이는 핀란드 호수의 해안선이나 오로라의 ‘빛의 커튼’과 빈번히 연관돼왔다. 비퓨리 도서관(1927~35)의 천장과 뉴욕박람회 핀란드관(1939)의 벽면, 그리고 파이미오 의자와 유리 화병을 보라. 다시 기디온의 말을 빌자면, “알토는 어딜 가든 핀란드와 함께한다.”

마이레아 프로젝트를 진행할 당시 40세의 나이였던 알토는 이미 다양한 경력으로 입지를 탄탄히 해오던 터였다. 1921년 헬싱키공대 졸업 후 위바스퀼라와 투루쿠를 거쳐 1933년 수도 헬싱키로 사무실을 옮겨왔고, 그러는 사이 비퓨리 도서관, 투루쿠 신문사(1928~30), 파이미오 요양원(1929~33) 등의 작품으로 명성을 얻었으며, 1929년 프랑크푸르트에서 열렸던 2차 CIAM에 참석하면서부터는 국제 건축계의 거물들과 교분을 나누게 됐다. 게다가 그의 투루쿠 신문사 건물은 1932년 뉴욕 현대미술관의 ‘근대건축국제전’에 포함됐고, 1938년에는 같은 곳에서 건축과 가구를 단독으로 전시하는 영예를 얻기도 했던 것이다. 사실 그의 초창기 국제적 명성은 건축보다 오히려 해외로 수출됐던 가구 덕을 크게 봤는데, 1935년에 이미 그와 그의 아내 아이노의 가구를 프로모션하기 위한 ‘아르텍(artek)’이라는 회사가 설립됐었다. 이 회사는 젊은 대부호 커플이었던 해리와 마이레 굴릭센 부부가 알토 부부와 의기투합한 결과였으며, 마이레아는 바로 그 굴릭센 가족을 위한 집이었다.

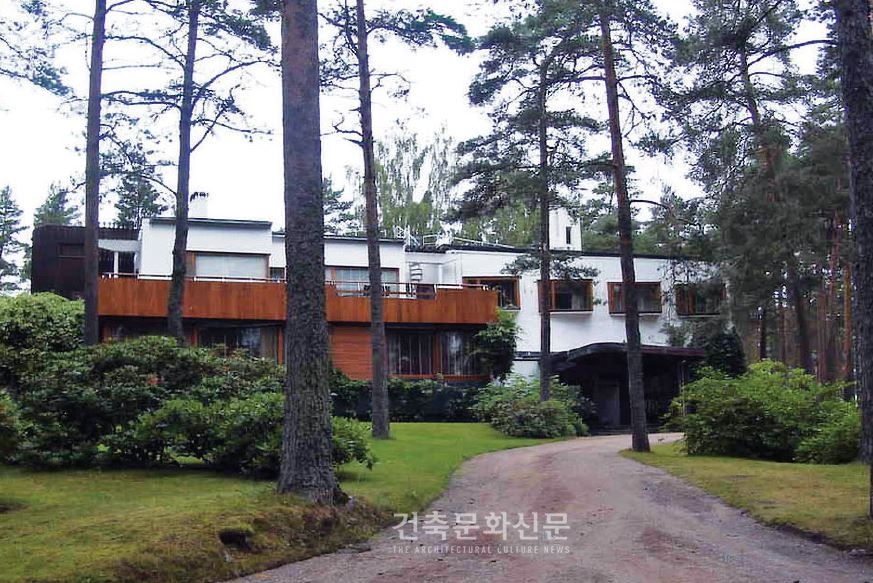

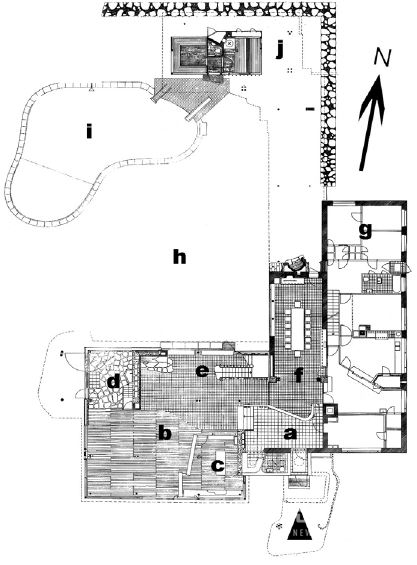

이 집이 세워진 핀란드 서부의 노르마르쿠라는 마을은 마이레의 할아버지와 아버지가 목재·제지산업을 근간으로 알스트룀 그룹을 일으킨 지역으로서(알스트룀은 그들의 姓이며 (손녀)딸 부부에게 회사를 넘겨줬다), 이미 거기엔 그 두 세대를 대변하는 신고전주의식 목조주택과 아르누보식 저택이 자리하고 있었다. 알토는 이들을 능가하며 새 시대의 비전을 담아낼 이상적 건축을 꿈꿨고, 마이레는 그에게 디자인과 예산의 자유를 부여한다. 이 작품에 대한 알토의 아이디어는 800여 점에 달하는 도면으로부터 가늠할 수 있고, 또 건물 완공 시에 출판한 프로젝트 개요(‘Mairea’, Arkkitehti, no. 9, 1939)를 통해서도 알 수 있다. 여기서 우선적으로 제기된 사항은 알토가 이 부르주아 저택을 중요한 ‘실험실’로 여겼다는 사실인데, 이는 사회주의적 성향의 친구들이나 여기에 동조했던 스스로에 대한 변호로 보인다. 그는 대량생산의 소규모주택에서 불가능한 다양한 시도를 이런 고급의 프로젝트에서 행함으로써 결국 모든 사람들이 영위할 수 있는 건축 방법론을 얻어낼 수 있다고 주장한 것이다. 그가 내세운 실험 가운데는, 건물의 프레임을 단일한 방식이 아닌 (기둥식과 벽식의) 여러 구법이 결합된 구조체로 만든 것이나 파사드를 다양한 재질로 마감한 점이 포함된다. 이는 곧 서로 이질적인(종종 상충하는) 건축요소의 조합이라 환언할 수 있으며, 그 까닭에 여러 평자들은 마이레아 저택의 두드러진 특성으로 입체파 예술에 영향 받은 콜라주 테크닉을 꼽아왔다. 아주 현대적인 본채 건물에 토속적 사우나가 부속채로 딸린 점이 그 구도의 대강을 보여준다 하겠으며, 전자는 백색의 벽면과 철제 핸드레일로 국제적 모더니즘을, 후자는 목조 건물, 돌담, 잔디 지붕으로 토착 건축의 전통을 상징한다. 그러나 그러한 비동질적 요소는 각자의 영역에만 머무는 것이 아니라 서로를 넘나들고 침범하는데, 위 두 영역이 만나는 식당 모서리의 경우 흰 벽과 남색 타일, 그리고 거칠게 쌓은 돌의 무차별적 병치를 통해 이질성의 충돌과 대비를 선명하게 보여주고 있다.

하지만 알토가 마이레아에서 가장 크게 천착한 테마는 예술과 삶을 융합하는 공간의 창조였다. 그는 미술품 수집가였던 마이레의 컬렉션을 수납하고 전시하기 위해 별동의 갤러리를 디자인한 바 있었지만, 이것이 오히려 예술과 삶의 분리를 가져온다고 믿게 된다. 결국 마지막 단계의 설계변경에서 거실을 커다란 정사각형(약 14m*14m)으로 만들어 갤러리의 기능을 통합시켰는데, 이는 실내를 분할하는 파티션과 같은 이동식 수장고를 설치하고 그 벽면에 회화를 전시함으로써 가능했다. 그가 제시한 ‘몇 점의 회화만을 전시해 감상하고 이를 주기적으로 교체해준다’는 개념은 흥미롭게도 도코노마(床の間)에 화병이나 족자를 전시하는 일본의 관습으로부터 온 것으로서, 요시다 테츠로의 『일본의 주택』(1935)에서 영감을 받은 사안이다(본보 175호 참조). 그러고 보니 예술과 삶을 융합코자 했던 실내공간 역시 동서양의 이질적 문화요소의 만남이 시도된 장이렷다.

서양의 근대건축이 단일한 흐름으로만 전개되지 않았음은 주지의 사실이며, 우리가 방문했던 사례들을 통해서도 한층 명확해졌는데, 알토는 이질성의 적극적 수용을 통해 당대 건축의 교착상태를 타개할 새로운 실마리를 엿보였다고 하겠다. 마이레아라는 ‘사랑의 시’가 연주한 다성악(polyphony)으로 말이다. 데미트리 포피리오스가 그의 건축에서 푸코의 헤테로토피아(heterotopia)를 간파했던 것도 그러한 연유에서였을 테다. 모리스의 ‘붉은집’이 과거를 돌아보며 앞길을 열어뒀듯, 알토의 마이레아 저택은 모더니즘을 끌어안고 모더니즘 이후의 세계를 움틔웠다고 볼 수 있지 않을까?