유학(儒學)의 유란 원래 선비라는 의미를 갖고 있었다. 그러나 신유교의 성리학자들은 자신들을 도학자라 불렀다. 이들은 노블(老佛)을 배척하면서도 도통(道統)을 중시하는 사상적 경향을 가졌다. 이는 불교 선종(禪宗)의 방식이었지만 똑같은 방식으로 자신들을 평가했다.

조선의 건국공신 정도전은 고려 말의 어려운 모순(계급 간 빈부 격차, 물가 등귀 등)을 해결할 수 있는 방안으로, 플란톤이 주장한 철학가에 의한 통치- 대단히 교육받은 철학적인 임금과 도덕적인 신하의 왕도정치를 꿈꿨다. 원리원칙에 입각한, 법제도에 따른, 임금과 신하가 함께 통치하는(공치 共治), 요즘 같으면 입헌군주제 비슷한 것을 상상했는지도 모르겠다. 물론 아는 바와 같이 왕권을 강조했던 태종에 의해 왕자의 난으로 목숨을 잃는다.

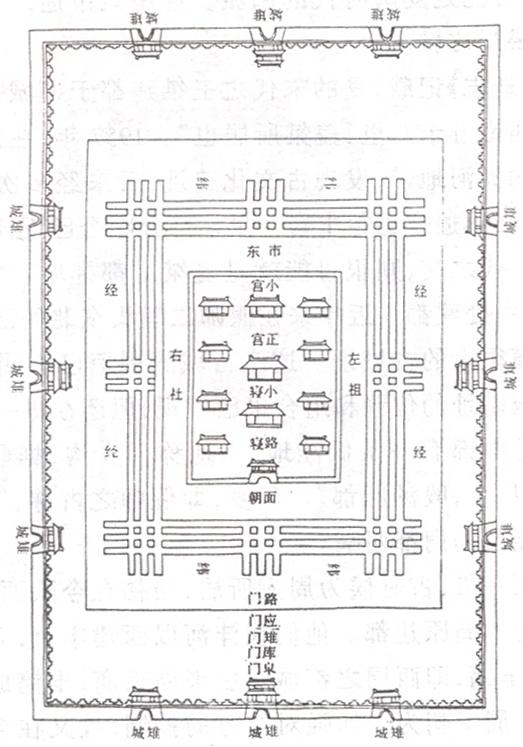

어째든 그는 주례(周禮) 고공기(考工記)를 기초로 경복궁을 배치한다. 주례란 주나라 예법이란 뜻으로 비록 한나라 선비에 의해 편찬되었지만 원리원칙을 강조하는 법가(法家)에 의해 이루어졌다.

이에 비견할 수 있는 책이 국조오례의인데 여기에는 비록 길례, 빈례, 가례, 군례, 흉례 등 5가지 의례만을 기록하고 있지만, 도시를 건설한다던가 혹은 건물을 짓는 규범인 영조격식(營造格式)까지가 모두 정해져 있었을 것으로 본다. (율령(律令)격식의 율령은 행위를 금지하는 법이고 격식은 권장하는 예법의 의미를 담는다) 이에 따라 경복궁의 배치를 분석해 보면 태극도설의 그림을 본으로 하고 있음을 알 수 있다.

경복궁은 징그럽게도 일직선 축을 강조한다. 뒤(坐)는 백악의 8부 능선인 지혜의 눈에 맞추고(혜안-백악의 8부 능선에 있는 2개의 눈두덩 같은 바위) 앞(向)은 남산의 끝자락 숭례문과 일치시킨다.(예전에는 광화문에서 숭례문에 이르는 세종로가 없었고 남대문로를 돌아 종루에서 돌아 들어오도록 계획했다.)

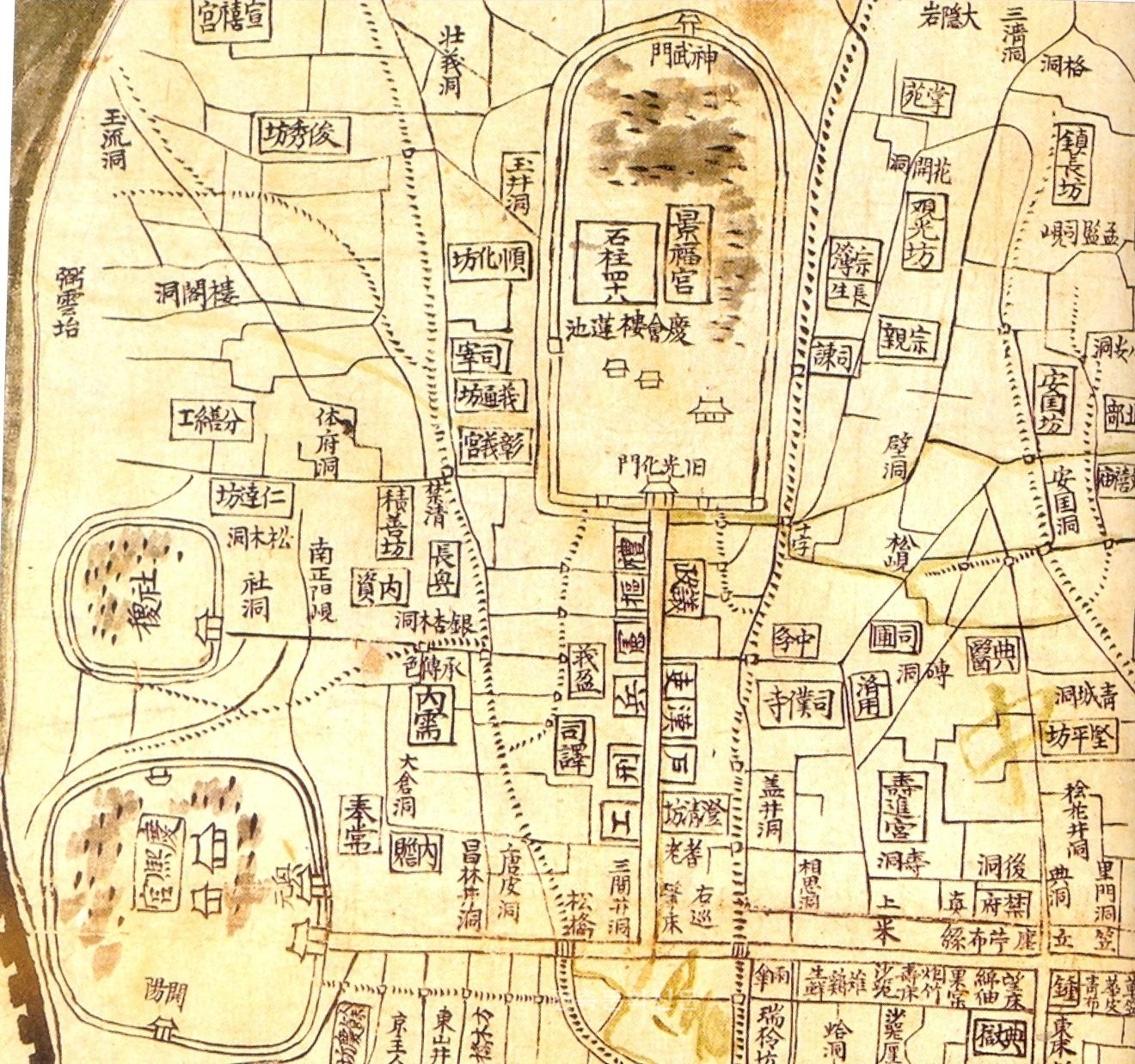

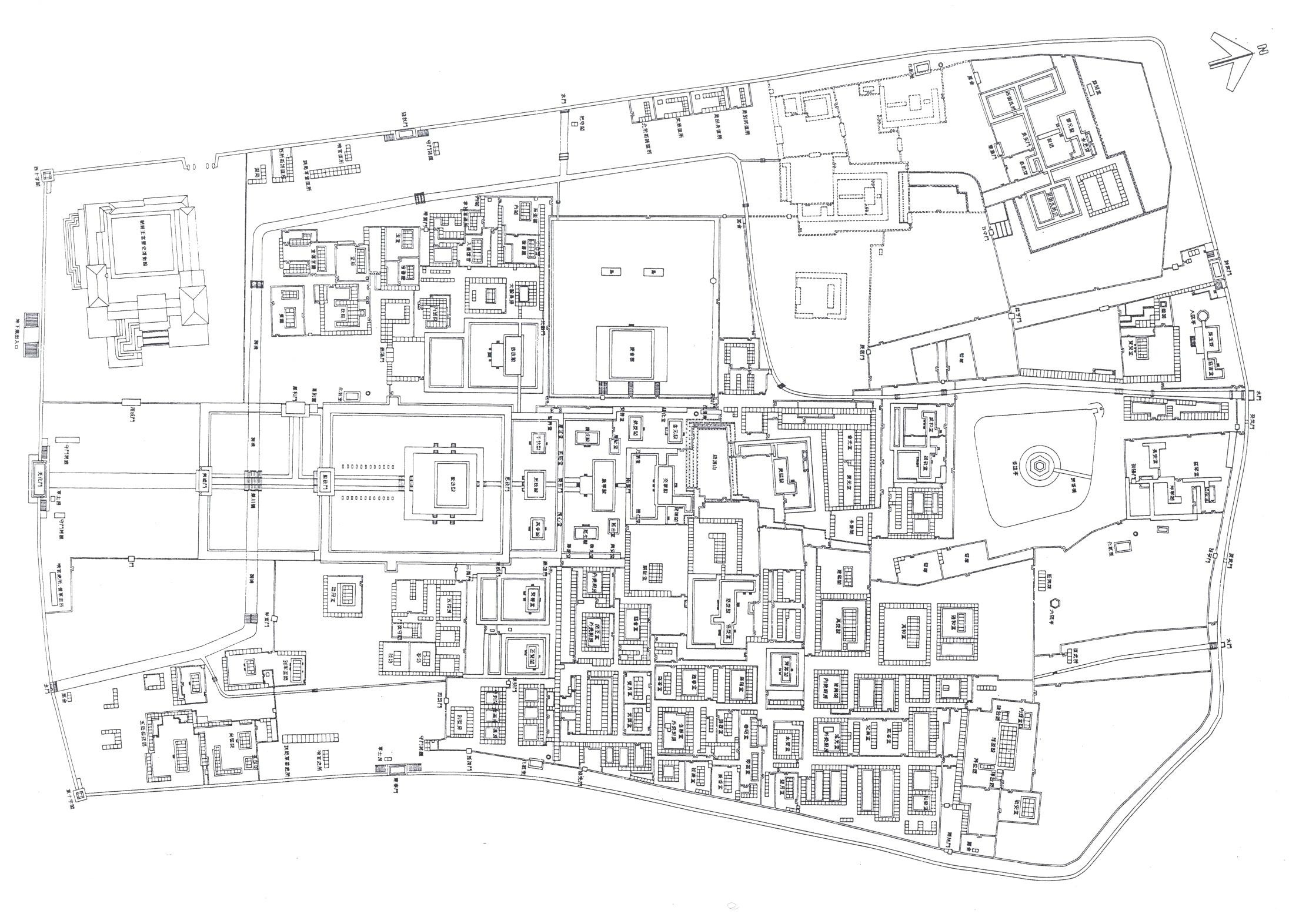

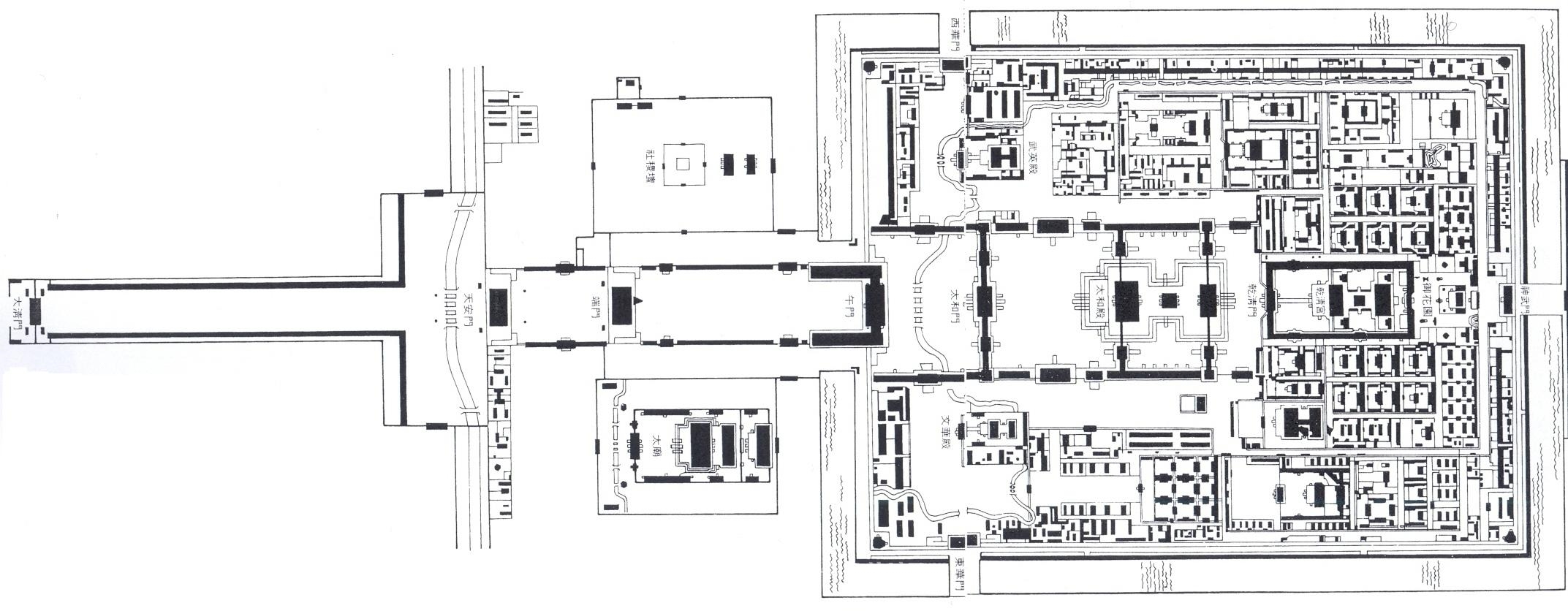

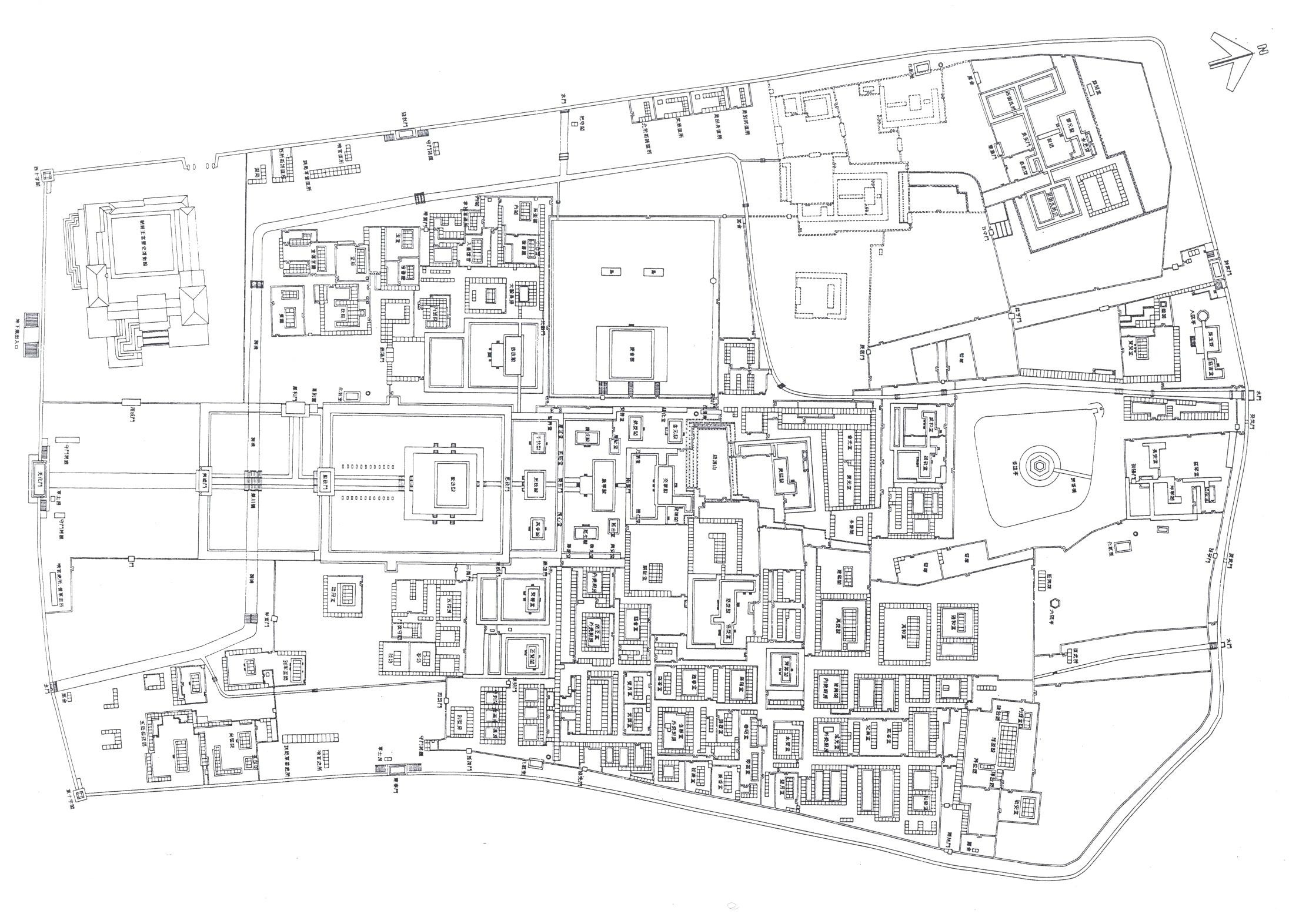

임진란 전의 경복궁 전도를 보면, 광화문, 홍례문, 금천교, 근정문, 근정전, 사정전, 강령전, 교태전까지가 일직선 축으로 배치되었으며 주변의 주요 건물들도 모두 좌우대칭으로 배치되었다. 이것은 고종 때 재건된 북궐도(경복궁)를 보더라도 거의 일치해서 후원의 마지막 향원정까지 일직선 축에 맞추었다.

말하자면 경복궁의 주요 건물은 모두 축을 맞추었는데 좌우의 건물들은 비록 네모꼴로 집을 지을망정 중국과는 달리 좌우대칭으로 하지 않았다.

이것을 태극도설에 덮어 씌워도 (이것이 원래 인체의 모습을 본뜬 까닭에) 대체로 일치하고 사람을 정면으로 세워도 맞아 떨어진다. 자금성처럼 광화문 네거리에 오문이 없어서 그렇지 양쪽에 6조를 세우고 복판에 광화문과 월대, 해태상을 세웠다.

그 광장의 폭은 왕도(王都)를 훨씬 능가하는 것으로 보이고 오히려 제왕의 도읍지인 제도(帝都)를 본뜬(格局) 듯한 느낌을 준다. (이 사실은 아직 발굴되지 않아서 확실히 밝혀지지는 않았다) 그리고 그 건물간의 거리는 음악의 장단이고 율동이다. 처음에는 유장하게 나가다가 점점 거리가 짧아지면서 근정전에 이르러 크라이막스 절정 공간에 이른다. 그러다가 사정전에서 건물을 대문 앞에 촉박하게 내붙이고 다음 강령전에서 월대를 내세워서 건물의 격을 높힌다. 음양설에서 근정전이 태양이면 사정전은 소양이며, 강령전이 소음인데 반해 교태전은 태음이 된다. 이것은 전통 율동에서 6단계의 기, 승, 포, 서, 전, 결이며 이 역시 인체의 모습에서 유래한 것이므로 서로 간에 모순이 없이 포용된다.