2020년·2021년 이어 세 번째 발의

형사처벌·영업정지 책임 수준 지나쳐

“산업 위축 우려, 현장 여건 외면한 법안”

설계자 및 감리자에게 기존 법령보다 강화된 책무와 책임을 부과하는 내용을 담은 ‘건설안전특별법안’이 2020년 최초 발의, 2021년 재발의에 이어 지난 6월 27일 제22대 국회에서 다시 발의됐다. 앞선 두 차례 모두 국회 임기 만료로 폐기된 바 있다.

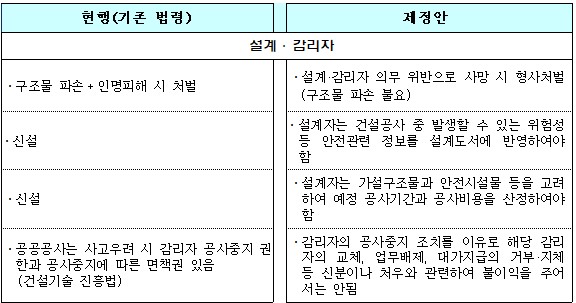

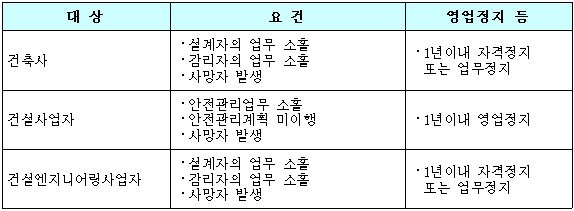

제정안은 건축사와 건설엔지니어링사업자가 설계 또는 감리 업무를 소홀히 해 사망자가 발생한 경우, 1년 이내의 자격정지 또는 영업정지를 명할 수 있도록 하고 있다. 구조물의 파손 여부와 관계없이, 사망사고만으로도 형사처벌이 가능하다. 과징금도 관련 업종·분야의 매출액 3% 이내에서 부과할 수 있도록 했다.

또한 기존 법령과 달리, 이번 법안에는 ▲설계자가 위험요소를 설계도서에 반영하고, ▲가설구조물과 안전시설물 등을 고려해 공사 기간과 비용을 산정해야 한다는 조항이 담겼다. 감리자의 공사 중지 명령과 그에 따른 불이익 금지 규정도 함께 명시됐다.

법안의 내용에 대해 건축·건설 업계에서는 업계에 미치는 부정적 효과에 대해 강한 우려를 제기하고 있다. 특히 과도한 책임을 지우는 것과 관련해 ‘중대재해처벌법’에서도 유사한 책임이 규정돼 있어 “새로운 법 제정의 실익이 없다”는 의견이 나온다.

현장의 복잡한 구조 역시 간과됐다는 평가다. 통상 건설현장 안전사고는 ▲적정 대가 부족 ▲책임 한계의 불분명함 ▲다단계 하도급 구조 등 여러 요인이 복합적으로 작용하는데, 특정 주체에게 책임을 집중시키면 오히려 책임 전가와 갈등만 초래할 수 있는 지적이다.

한편 이번 법안은 기존의 ‘건설기술진흥법’이나 ‘산업안전보건법’에서 규정하던 내용을 일부 이관하면서도, ‘다른 법률에 우선한다’는 조항을 명시해 특별법적 지위를 갖는다.

서울에서 활동 중인 한 건축사는 “안전관리 강화를 이유로 설계자와 감리자에게 과도한 책무·책임을 지우는 방식은 열악한 현장 여건 등 현실을 외면한 접근”이라며 “현장의 조건과 제도 운영 방식까지 함께 고려돼야 하며, 무조건적인 제재보다는 산업의 구조적인 개선이 먼저 이뤄져야 한다”고 강조했다.