최근에 필자가 아는 젊은 건축사가 지방의 작은 현상공모에 응모를 했다. 신진 건축사들에게만 응모 자격을 주는 공모전인데 최종 접수인원만 70여 명이 넘었다는 소식을 들었다. 그나마 체급에 제한을 두어서 헤비급(88.45kg초과)의 참가를 막았지만 작은 공모전에 미니멈급(47.63kg이하)이 그렇게 모였다는 것은 정말로 건축경기가 거의 바닥을 치고 있거나, 나름 홍보 전략에 성공한 건축사에게만 일이 몰리는 빈익빈 부익부현상일라고 봐도 될 것 같다. 실력과 열정을 떠나 절대적으로 일이 부족한 상황에서 건축사들은 무엇을 할 수 있을까?

경제, 정치적 상황은 다르지만 90여 년 전 독일의 건축가들도 비슷한 상황에 처해 있었다. 1차 세계대전의 종전에 이어 1919년 베르샤이유 조약 후 독일은 연합군 측에 약 1320억 마르크라는 천문학적인 배상을 해야 했고, 독일이 점령한 식민지들은 포기해야 했다. 극심한 인플레이션에 시달렸고 당연히 경제는 침체되었다. 전범국가로서 국민들의 자존감은 바닥에 떨어졌고 건축경기는 바닥을 치다 못해 땅을 파고 들어가 버린 상황. 건축사들은 할 일이 없었다. 독일의 표현주의 건축(Expressionist Architecture)은 이러한 시대 상황에서 등장했다. 표현주의 건축가들은 제국이 무너지고 공화정이 들어서는 혼란한 정국에 중세시기의 공동체와 같은 사회적 장치를 통한 부활을 꿈꾸었다. 영국 예술수공예운동의 영향을 간과할 수는 없을 텐데, 19세기 유럽자본주의의 무한 팽창으로 인해 발생한 식민지 쟁탈전에 대한 회의와 국가정체성을 예술을 통해 되찾고자 하는 열망이 이 같은 움직임의 동인이었다.

미학적으로 보링거(Wilhelm Worringer, 1881-1965)의 감정이입이론과 리글(Aloi Riegl, 1858-1905)의 예술의지(Will to Art)에 공명한 표현주의 건축의 중심에는 브루노 타우트(Bruno Taut, 1880- 1938)가 있었다. 1914년 발표된 표현주의건축 선언문에서, 그는 중세 예술의 중심에 성당건축이 있어 사회적

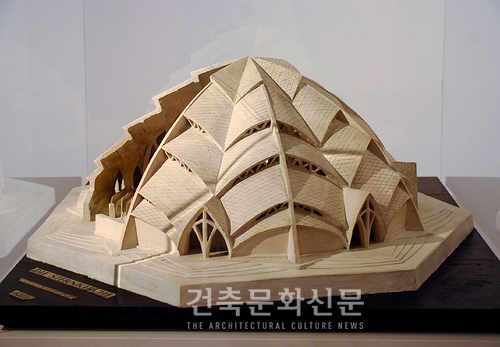

열망을 통합하였듯이 건축이 전면에 나서서 예술과 사회를 다시 이끌어야 함을 주장했다. 투명성, 날렵함 그리고 자유로운 조형성을 가진 새로운 재료들(유리, 철 그리고 콘크리트)의 등장으로 건축은 근대시기를 이끌 종합예술로의 당위를 획득했음을 강조했다.

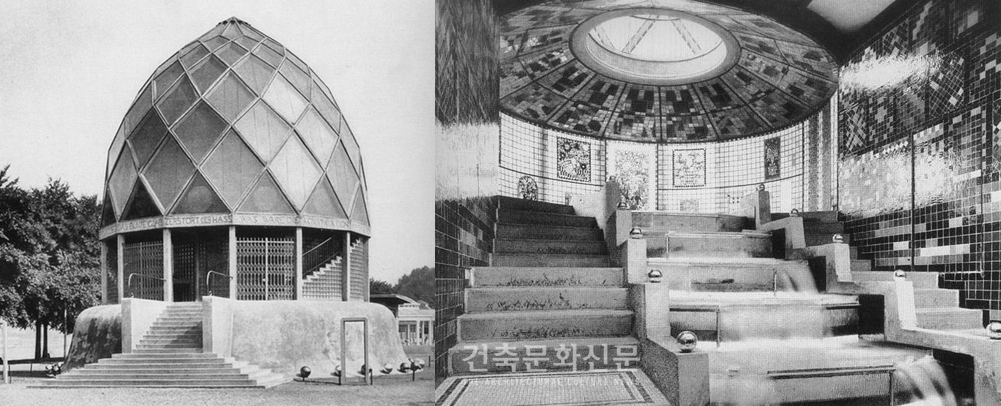

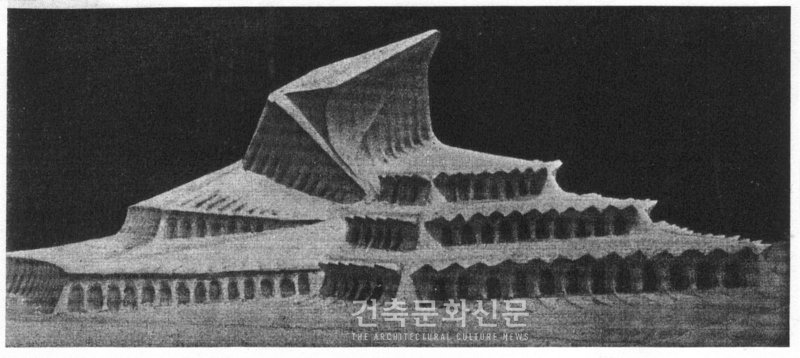

타우트는 중세도시의 구심점이었던 성당과 같이 패전 후 독일사회의 구심점으로 ‘민중의 집(volkhaus)’이라는 개념을 제시했다. ‘민중의 집’은 또한 ‘도시의 왕관(stadtkrone)’으로서 근대 도시를 사회적으로 통합하는 핵(Core)이 된다. 이 ‘도시의 왕관’은 1914년 독일공작연맹 콜론(Cologne) 전시회에서 유리 파빌리온(Glass Pavilion)으로 실체화되어 나타났는데, 이것은 사실상 건물이라기보다는 일종의 개념 모델정도였다. 그렇다면 타우트는 고작 ‘도시의 왕관’이자 ‘민중의 집’을 이렇게 미니어처로 지어놓고 사회통합을 외쳤단 말인가?

타우트가 주장했던 ‘민중의 집’은 바로 문화의 전당이었다. 중세에 사회의 통합을 신앙으로 이루었다면 근대시기에는 문화예술로의 통합을 주장한 것이다. 프로그램 상으로 ‘민중의 집’이자 ‘도시의 왕관’은 모든 예술의 집적체, 극장건물이었다. 성당이 사회적 응축기(Social Condensers)로서 중세의 민중들을 믿음과 신앙으로 새롭게 교화했다면 ‘민중의 집’은 대중문화시대(the age of mass culture)의 사회적 응축기로서 침체된 사회와 민족을 문화와 예술로서 교화하고 일으켜 세워야 했다. 이 시기에 독일에서 극장건물은 꽤 많이 설계되고 시공되었다.

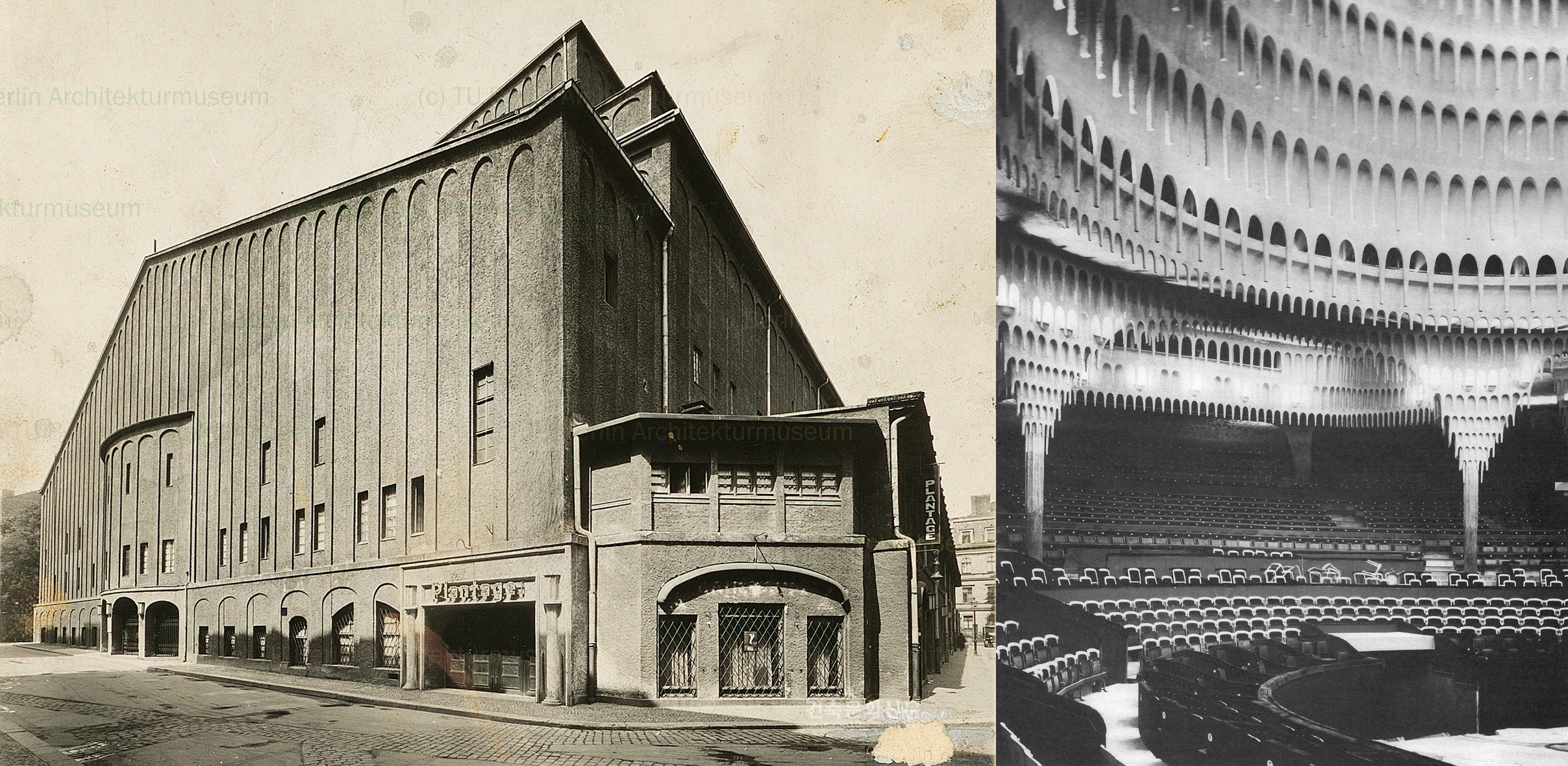

표현주의건축 최초의 극장건물(Grosses Schauspielhaus, 1919)은 한스 푈지히(Hans Poelzig, 1869- 1936)가 만들어낸다.

‘5000명을 위한 극장(The Theatre of 5000)’이라고도 알려진 이 건물은 최초 시장으로 지어진 것을 리모델링한 것이다. 이 건물의 건축주는 극장과 영화 등 독일 근대시기 시각예술에 지대한 영향을 주었던 막스 레인하르트(Max Reinhardt, 1873-1943)였다. 막스는 이 건물이 노동자(a working class)들을 위한 극장이 되길 원했고, 이 건물을 시작으로 독일 전역에 ‘민중을 위한 극장(People’s Theatres)‘이 빠르게 확산되어 갔다.

가장 어려울 시기에 독일의 건축사들은 문화를 통해 사회를 통합하고자 했다. 웅거스(O .M. Ungers)의 주장처럼 사회적 문제를 건축으로 해결할 수 없을 것이다. 그러나 건축이 사회의 중심에서 문화적 산물들을 발생하게 하는 장소로서의 역할은 그리 어색한 것이 아니다. 전 세계적으로 경기가 좋지 않다. 국내의 현실도 다르지 않다. 끝없이 오를 것 같았던 집값은 떨어지고 오를 기미가 없다. 집이 재산으로서 가치를 상실하니 우리는 이제야 거주를 돌아보고 있다. 이제 과거와 같은 주거지 재개발은 없을 성 싶다. 이정도면 건축사들이 움직일 때가 된 거 아닌가?