건축과 철학이 서로의 영역을 넘나들며 실천의 지평을 넓히는 것은 이제 결코 새롭지 않은 일이다. 철학에서는 가설의 기초 위에 명제의 기둥을 세우고 관념의 집을 짓는다는 건축은유를 사용해왔고, 건축에서는 철학의 개념을 빈번히 도입해 건물을 설계하거나 비평하고 있다. 데리다와 아이젠만이 그랬듯 현대의 철학자와 건축디자이너는 종종 협업할 뿐만 아니라 서로의 역할을 바꾸기도 한다.

이러한 관점에서 본다면, 우리가 산책하고 있는 서양 근대건축사의 숲 가운데서도 두 영역이 교차하며 만들어낸 흥미로운 기념비를 하나 만나게 된다. 그것은 바로 오스트리아 비엔나의 ‘비트겐슈타인 주택(Haus Wittgenstein)’이다. 이 집은 그곳 출신의 철학자 루드비히 비트겐슈타인(Ludwig Wittgenstein, 1889~1951)이 누이 마르가레테를 위해 설계한 ‘스톤보로 저택(Palais Stonborough, 1926~28)’을 지칭한다.

철학자가 설계한 집이라! 이쯤의 정보에도 우리의 촉수는 몇 가지 까닭으로 공명한다. 물론 하나는 20세기 사상사에 ‘언어적 전회(the linguistic turn)’를 가져온 걸출한 철학자로 인한 것이요, 또 다른 하나는 건축사(建築史)와 연관된 비엔나라는 도시의 중요성 때문이다.

오, 비엔나가 어떤 곳이던가! 세기말의 분투와 실험으로 근대 문화를 잉태한 곳이자 비엔나 분리주의자들이 ‘신성한 봄(Ver Sacrum)’을 갈망했던 곳, 그리고 뒤이어 아돌프 로스(1870~1933)의 침묵의 일갈이 깊이 새겨진 곳 아니던가! 게다가 이 집이 건축된 1926년에서 1928년 사이는 유럽의 근대건축운동이 절정으로 치닫는 순간이었음도 잊어서는 아니 될 것이다.

지역 전통의 역사주의 건물들 사이에 자리한 비트겐슈타인 주택은 그 외적 풍모에서 근대건축의 어휘를 매우 충실히 드러내고 있다. 입방체 블록의 비대칭적 조합이 그렇고, 규칙적 창호 배치와 평지붕 역시 그러하다. 특히 무장식의 평활한 벽면을 마주하면 건축학도 누구라도 ‘침묵과 절제’라는 로스의 교의를 상기하지 않을 수 없으리라. 이러한 외관의 엄정성은 실내로도 이어져 바닥, 벽, 천정의 간결한 구성과 비례, 그리고 문, 창문, 전구의 정밀한 디테일에 반영된다.

한노-발터 크루프트는 “가장 전형적인 로스의 디자인”이 로스가 아닌 비트겐슈타인에 의해 이루어졌다고까지 이야기한다. 실제로 비트겐슈타인이 로스와 교류했고, 주택 기본설계의 대부분을 로스의 제자 파울 엥겔만(Paul Engelmann, 1891~1965)이 수행했으니(엥겔만을 알게 된 것도 로스를 통해서다), 비트겐슈타인 주택에서 로스를 떠올리는 것은 너무도 당연한 귀결이다. 따라서 로스와 비트겐슈타인의 관계는 비트겐슈타인의 철학과 건축의 관계만큼이나 흥미를 불러일으키는 사안이렸다.

비트겐슈타인 주택과 그의 철학 사이의 연관성에 대해서는 지금까지도 많은 논의가 있다. 그 중에서도 그의 큰 누이 헤르미네가 언급한 “집으로 구현된 논리(hausgewordene Logik)”라는 말이 이를 잘 요약한 표현이라 하겠다. 비트겐슈타인 철학의 논리적 엄밀성이 그의 건축이 보여주는 형식논리로 나타났다고 볼 수 있기 때문이다.

비록 그의 철학과 건축의 대응을 극구 부인하며 건축은 “건축의 언어로” 이해되어야 한다고 강조하는 이도 있지만(Bernhard Leitner, The Wittgenstein House, 2000) 건축하기와 철학하기가 공유할 수 있는 ‘논리적 사고’의 존재마저 거부할 수는 없을 것이다.

비트겐슈타인의 철학은 언어의 논리적 형식을 중시했던 전기와 여기에서 탈피해 정황에 따라 언어의 의미가 달라짐에 주목한 후기로 크게 나눌 수 있는데, 이 주택이 주로 관계돼온 바는 역시 전기의 입장이다. 그의 전기 철학은 1922년 출판한 『논리-철학 논고(Tractatus Logico-Philosophicus)』가 집약적으로 보여준다.

그는 이 책에서 기존의 철학이 오해한 언어의 논리, 즉 철학이 언어의 논리를 넘어서서 말할 수 없는 부분까지 말하려 한 오류를 문제 삼았다. 그리고 결론적으로 말할 수 있는 것은 명료히 말하되 “말할 수 없는 것에 대해서는 침묵해야 한다”고 주장한다. 책 전체를 번호가 매겨진 일곱 개의 명제와 그 하위의 종속 명제들로 구성한 점, 그리고 논리기호를 통해 복합명제를 수학적으로 표현한 점 등도 논리적 명료성을 추구한 그의 완벽주의를 말해준다.

고작 70여 쪽에 불과한 책이지만 비트겐슈타인은 이를 통해 철학의 모든 문제를 해결했다고 확신하고 철학을 떠났는데, 그 와중에 관여하게 된 것이 바로 이 건축 프로젝트였던 것이다.

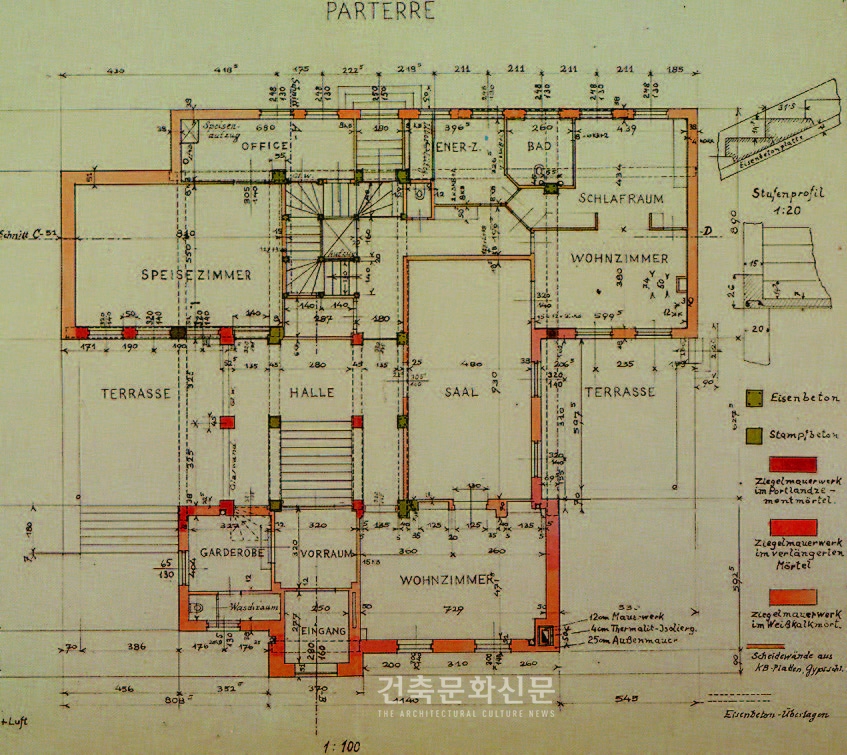

하지만 우리는 여기서 이 주택의 어디까지가 엥겔만의 설계이고 어디까지가 비트겐슈타인의 몫인지에 대해 자연스레 묻게 된다. 앞서도 언급했듯 기본설계가 비트겐슈타인의 참여 이전, 즉 대부분 엥겔만에 의해 진척됐기 때문이다.

그러나 1926년 여름 그의 개입 이후, 설계 마지막 단계의 결정권은 엥겔만으로부터 이 외고집의 철학자에게로 넘겨진다. 끝내 엥겔만은 사임하고 비트겐슈타인이 최종 도면의 서명자로 남게 됐으며, 그의 감독에 따라 이 집이 완공된 것이다.

그 가운데서 엥겔만에게 여전히 잔존했던 고전주의적 디테일의 잔재(예컨대 벽면 하부의 돌림띠나 실내의 이집트식 기둥)가 비트겐슈타인의 극단적 객관주의로 일소됐고, 건물 각 부분의 비례나 창호 배열 등의 마지막 조정 역시 이 과정에 포함됐다.

특히 각종 기계장치의 진보적 사용이 한때 공학도였던 비트겐슈타인의 개성을 보여준다. 1층 여러 공간에 도입한 지하로부터 오르내리는 철제 커튼, 창호의 다양한 잠금장치, 바닥 온수파이프와 방열기를 이용한 난방시스템도 그가 직접 설계한 고안물이다.

그럼에도 불구하고 비트겐슈타인의 관심사는 건축사적 측면에서 볼 때 상당히 주변적이었다고 할 수 있다. 그리고 로스의 외관을 벗기고 본 실내의 공간구성도 전통 상류 저택의 그것을 근대적으로 환원한 것의 다름 아니다. 애초에 엥겔만이 스승의 ‘라움플란(Raumplan, 아돌프 로스가 제안한 공간설계 개념)’을 적용하기에는 집의 규모나 건축주의 생활방식이 극히 부르주아적이었으며, 비트겐슈타인은 근대적 공간 개념에 그다지 주의를 기울이지 않았던 듯하다.

고로 비트겐슈타인의 주택 설계는 아마추어 아키텍트로 역할한 철학자의 흥미로운 에피소드로서, 건축사적 측면보다는 근대의 문화사적 범주에 더 큰 의미를 부여할 수 있을 것 같다. 물론 그렇다 하더라도 비트겐슈타인 주택은 20세기 초 비엔나의 근대적 풍토 속에서 철학과 건축의 직설적 교차를 보여주는 중요한 사례로, 우리 건축인들에게 여전히 울림을 준다고 하겠다.