집에서 뒷간은 그 위치나 구조가 매우 중요하다. 오죽했으면 “처갓집과 뒷간은 멀리 있으면 좋다”라는 속담까지 나왔을까! 또한 뒷간의 구조는 남녀가 다르다. 안팎의 뒷간을 따로 마련하는 것은 유교 윤리의 내외 뿐 만이 아니고 사람의 구조가 전혀 다르기 때문이다. 비데와 세정이 전혀 다른 것과 같은 이치이다.(이 논의는 또 다음에 하기로 하자) 그러나 문제는 오물의 처리 방법이다.

우리 연구소(명지대 한국건축문화연구소)에서는 2002년에 창덕궁의 상방(尙房)터를 발굴했다.(동 연구소, 창덕궁 상방지 유구조사 보고서/ 문화재청/ 2002) 상방은 왕의 의복과 궁내부의 보화, 금은 장식품을 관장하던 곳으로, 창덕궁의 정문인 돈화문 동쪽 앞의 궁장에 붙어 배치되었다. 1920년에 발간된 고적도보에 의하면 이 건물이 없어지기 이전과 이후가 도면으로 잘 표현되어 있어서, 이것이 1915〜1920년 사이에 없어졌음을 알 수 있다.

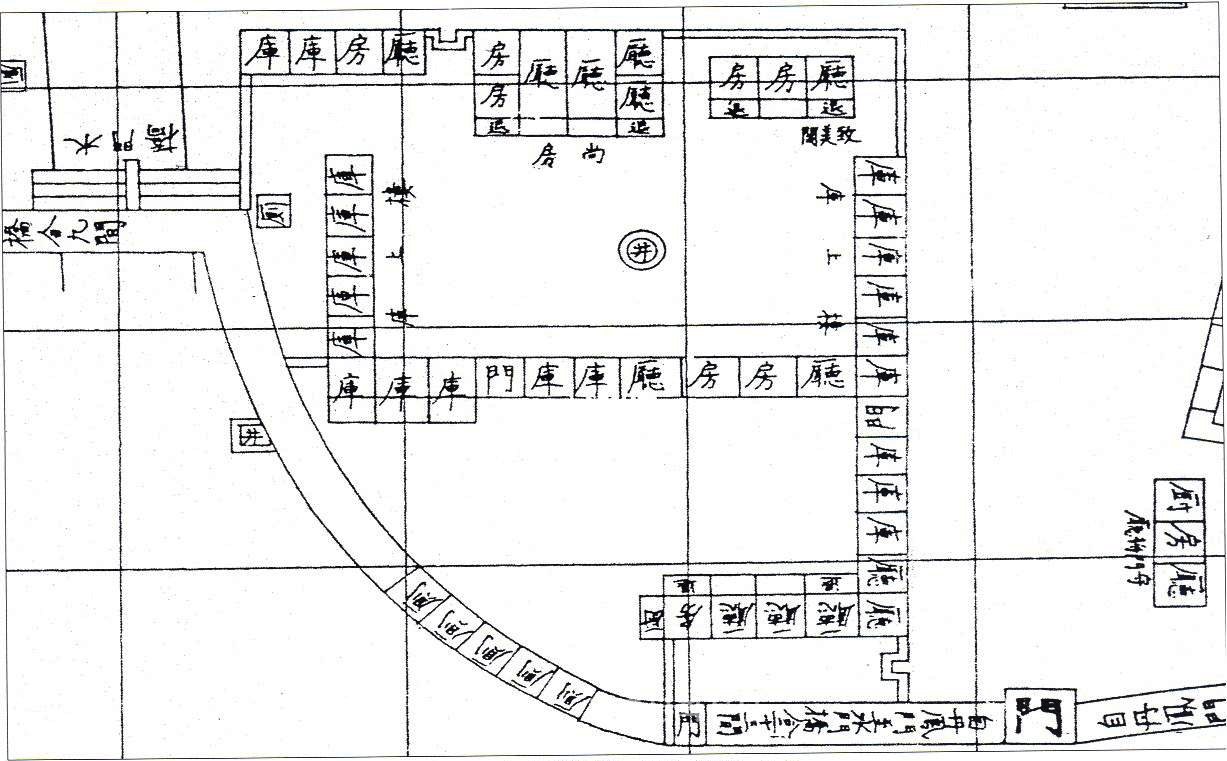

1907년 직후 융희년 간에 작성된 것으로 추정되는 동궐도형(東闕圖形)에는 건물의 배치도가 단선이지만 자세하게 나타나 있어서, 우리가 발굴한 유구는 바로 이 시대의 건물지 임을 알 수 있다. 중심 건물인 중앙 위쪽 건물에는 상방(尙房)이라고 적혀 있고 동쪽 건물에는 치미각(致美閣)이라고 쓰여 있다. 마당에는 우물이 있고 동서 행랑에는 루상고(樓上庫)라고 기록되어, 이 건물이 누각 건물이었음을 짐작할 수 있다. 발굴 도면을 보면 모든 건물이 이 동궐도형과 맞아 떨어지는데, 다만 앞쪽에 표시된 측간이 발굴에 나타나지 않는 것이다.

뒷간이 궁궐의 궁장 안에 시설되어서 찾지 못하는 것일까? 자세히 보니 일반 내부 담장은 두 선으로 표현하면서 궁장은 단선으로 표현하고 있다. 그렇지만 이것은 궁장 밖의 해자로서 창덕궁 안을 흘러서 금천교와 궁장 안의 수문교(水門橋)를 지나 궁장 밖에 시설된 해자와 연결되어 있다. 여기에는 글자가 써 있는데 돈화문으로부터 수문교까지 합 9간이고, 단봉문으로부터 수문교까지는 합 22간이라고 기록되어 있다. 비록 단선으로 그려졌지만 궁장 밖에는 해자가 흐르고 뒷간은 이 위에 세운 것이다.

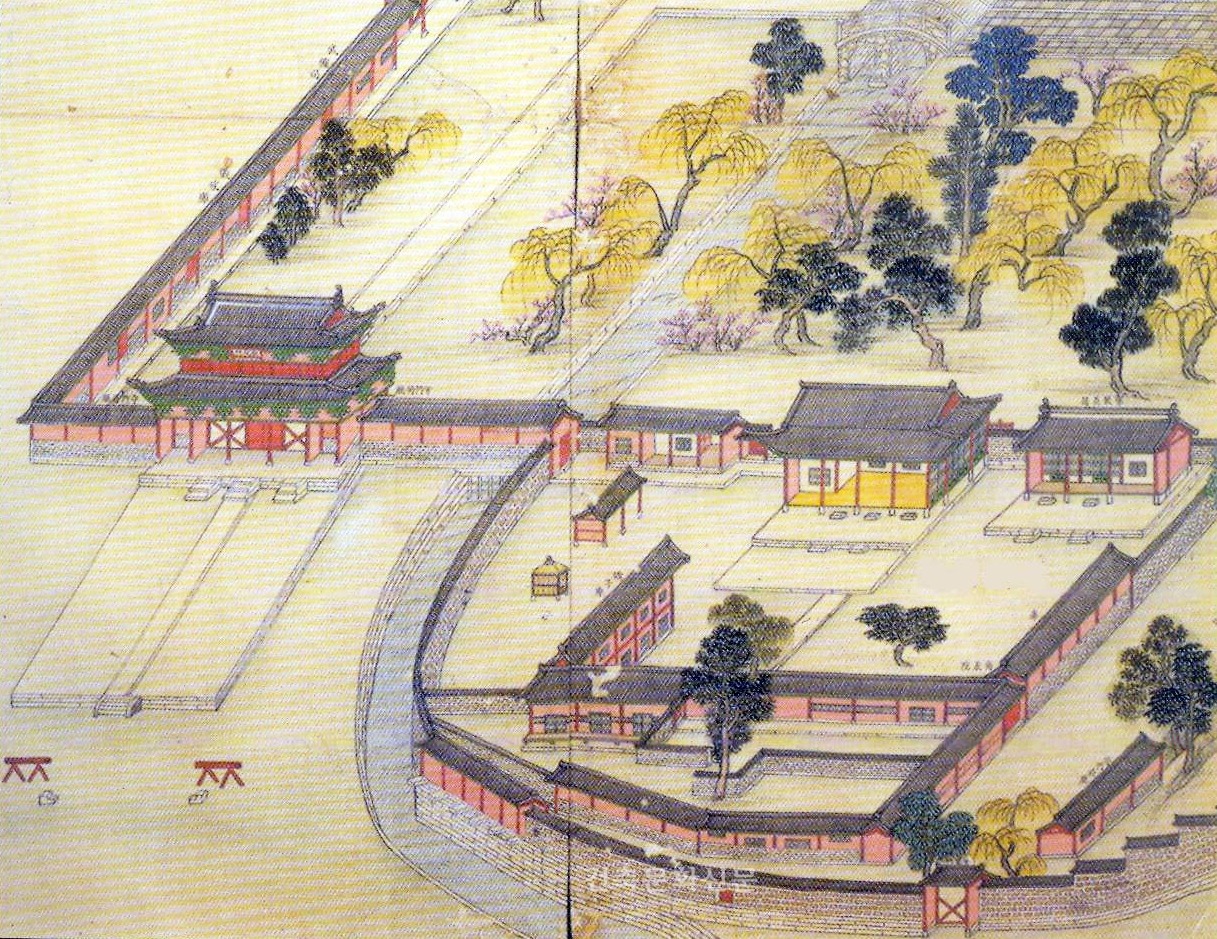

1826년(순조 26년) 전후로 그려진 동궐도에는 동궐도형과는 조금 다른 모습이지만 전체적으로 비슷한 형태의 상의원(尙衣院) 건물이 표현되어 있는데 여기에는 뒷간 건물이 어떻게 시설되었는지 확실히 그리고 있다. 해자가 상당히 넓어서 전체적으로 건물을 걸치지 않고 평방을 매 간마다 밖으로 내밀고, 그 위에 뒷간을 시설했다. 그 안쪽에는 내부 담장을 둘러쳤는데 이것이 내부 공간과 뒷간 공간을 구분하는 차단벽이기도 하겠지만, 아마도 내민 평방을 - 밖에서 받쳐 주는 기둥이 없는 것으로 미루어 - 이것이 안쪽에서 눌러주는 역할을 하지 않았을까.

지금 궁궐 안에는 단 하나의 뒷간도 남아 있지 않아서(임금님은 매화틀이 있어서 알 수 있으나, 일반적인 것은 일제 때 개조된 연경당 행랑의 뒷간이 유일한데 원형이 아니라고 해서 지금은 없앴다) 옛날 그 많던 궁녀들의 뒤처리는 어떻게 했을까 하고 궁금하던 차에 반가운 발견이었고, 또한 우리나라에서도 수세식 뒷간을 생각했었구나 하고 감탄했다.

불국사의 판석으로 만든 변기가 우리가 알고 있는 최초의 수세식 변기이지만(유홍준, 우리문화유산 답사기) 고려 말에 지은 양주 회암사에도 이와 유사한 것이 있다. 전자는 팡돌(돌판)만 남아 있어서 어느 개울 위에 설치했던 듯싶고 석조는 세숫대야 같은데 지금의 세면대처럼 물이 흘러 들어왔다가 나가도록 되었다. 한편 회암사 뒷간은 여느 사찰의 것과 유사한 아래에 넓은 통방이 있는 생태적 방식이지만 그 옆에 목욕탕이 붙어 있어서 석조에 뒷물을 할 수 있도록 계획되었다. 예전에는 사람이 많지 않아서 이렇게 처리해도 오염 문제는 걱정하지 않아도 되었던 모양이다. 그러나 서울은 청계천으로 흘러온 하수물의 오염 때문에 여러 가지 심각한 문제가 발생하여 궁에서 자주 논의했던 사실이 왕조실록에 기록되어 있다.