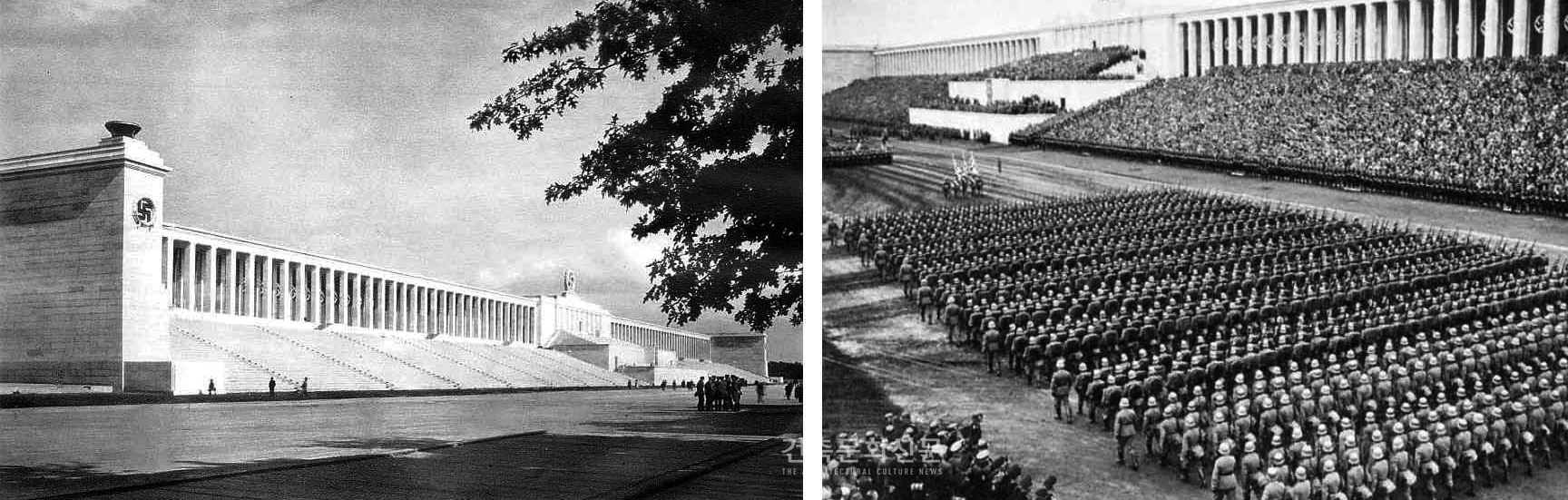

알베르트 슈페어(Albert Speer, 1905-1981)는 히틀러의 욕망을 충실히 드러내준 건축사다. 그는 신고전주의 양식으로 제국의 꿈을 아주 기가 막히게 현실화했다. 르 꼬르뷔지에도 참가했던 소비에트 궁전 현상에서 스탈린은 우크라이나 출신 젊은 건축사 보리스 이오판(Boris Iofan, 1891-1976)을 선택했는데 그의 이상을 군소리 없이 아주 잘 만들어줄 건축사라고 판단했기 때문이었다. 이오판은 현상에 당선 된 이후 스탈린의 꿈을 위해 문화재인 구세주 성당철거에 앞장서기까지 했다.(그림2) 이번 호의 주인공인 이탈리아 건축사 주세페 테라니는 파시스트의 본거지를 설계했다.(그림3) 정치적으로 신실한 파시스트였던 테라니는 군인으로서 대 소련 전쟁에 참전하기까지 했다. 포로로 잡혀 수용되어 있다가 풀려났으나 결국 정신적 후유증으로 39세의 젊은 나이로 세상을 등지고 만다. 건축인생 처음부터 삶을 마감할 때까지 그는 철저히 파시트였다. 역사적으로 본다면 이 세 건축사는 독재자의 편에 서서 건축으로 봉사했다는 공통점이 있다. 이 공통점만으로 도덕적 비난을 면치 못하겠지만 여기서는 그것을 말하려는 것이 아니니 상식적인 선악의 판단은 접어두고 일단 테라니의 작품을 보자.

테라니가 설계한 파시스트의 집이라고 불리는 이 건물은 기회주의적 성향이 짙었던 슈피어나 이오판의 과장되고 권위적인 건물들하고는 시각적으로 다른 데가 있다. 소박한 규모에 절제되어 있어 뭔가 결연한 듯하고 오히려 살짝 뒤로 물러서 앉아있다. 이 건물은 Gruppo 7으로도 불리는 이탈리안 이성주의(Italian Rationalism)를 대표하는 건물이다. 20세기 초 이탈리아의 근대건축운동인 미래주의(Futurism)의 극단의 개인주의와 니힐리즘적 태도 그리고 역사와 전통에 대한 과한 적개심에 대한 트라우마였는지 이탈리안 이성주의자들의 태도는 당시 유럽 다른 지역의 움직임과 좀 달랐다. 근대주의건축(Modernism in architecture)의 형식과 개념을 수용하지만 근대주의자들이 삭제하려 했던 역사와 전통을 돌아보기 시작했다. 근대주의자들이 이성을 보다 보편적인 가치를 드러내는 도구로 사용했다면 이들은 역사와 전통을 바라보는 냉철한 틀로 이성의 사용을 제시했다. 역사를 스타일의 문제로 환원하여 근대주의자들의 태도와는 다르게 이들은 기억들의 재해석을 통해 건축의 근원적 문제로 접근하려했다. 스타일의 문제는 아니었다.

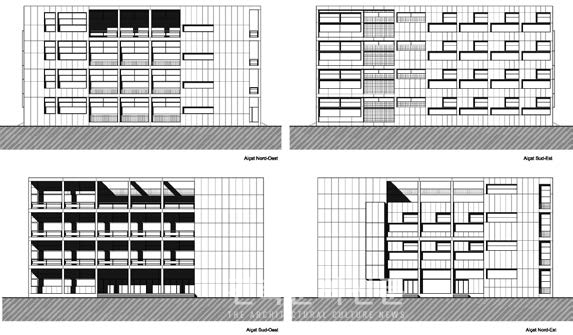

건물은 밀라노 북쪽 이탈리아와 스위스와의 국경에 접한 작은 마을 꼬모(Como)에 위치해 있다. 신고전주의 양식의 오페라 하우스와 오래된 성당이 지배적인 맥락을 형성하고 있는 광장의 동측에 배경과 같이 조용히 서있다. 전면 길이 33.2m와 높이 16.6m의 그다지 위압적이지 않는 규모로, 정연한 그리드 라멘조의 구조를 드러낸 채 백색의 대리석으로 마감되어 있다. 건물의 외관은 근대주의건축의 이상적 미학이 보이는 듯하나 각각 다른 표정을 짓고 있는 네 개의 입면과 평면을 보면 테라니가 단순히 근대주의건축에 공명하지는 않았음을 알 수 있다. 각 입면은 마치 투명한 유리처럼 내부의 프로그램을 투영하고 있다.

건물의 동측 입면은 광장에 인 시민들과의 교감을 위해 테라스로 비워내 깊은 그림자를 만들어 고대 그리스 건축의 원초적 미학을 드러내는 듯하다. 기둥을 삭제한 중정은 위로부터 채광되어 마치 로마 주택의 아트리움이나 팔라죠를 연상케 하며 중정의 주변으로 정당의 사무실과 참전용사사무실이 위계 없이 배치되어있다. 4층과 3층은 필요한 사무공간이 기능적 고려에 따라 배치되고 2층에는 정당대표의 사무실이 광장을 향해 놓여있다. 비록 테라니는 평생 꼬르뷔지에를 자신의 마스터로 생각했지만 건축적 태도는 그와 같지 않았다. 이상적 미학이 일상의 미학을 압도 하지도 않았으며 형식은 개념을 현실에 드러내는 도구일 뿐 그것이 전체를 지배하지 않았다. 테라니의 건물은 대지위에 굳건히 서있고 주변에 반응하며 도시 맥락에 스며들어있다.

무솔리니는 창당 초기에 이탈리안 이성주의자들의 건축을 잠시 이용하고 피아센티니(Marcello Piacentini, 1881-1960)의 제국적 고전주의양식으로 선회한다. 그러나 이들 이탈리안 합리주의자들의 건축적 신념은 분명히 파시트의 슬로건 질서, 권위 그리고 평등(Order, Authority, Equality)과 공유되는 부분이 있었다. 이 파시스트의 집은 체온 없는 박제가 되거나 철거되지 않고 여전히 도시구조의 일원으로서 묵묵히 자신의 역할을 수행하고 있다. 그것은 이 건물이 비록 정치적인 목적으로 설계되었지만 그 이면에 고전건축에 대한 재해석의 결과들을 근대주의의 형식을 통해 도시라는 오래된 기억의 적층물에 삽입하는 이성적인 태도가 오롯이 녹아 있기 때문이다. 자국(自國)건축의 근본적인 것을 찾아내고 재해석하여 그것을 시대의 새로운 형식과 결합하고 다시 도시의 구조 안에 발현시키는 것, 이것은 어쩌면 우리가 십 수 년 전에 건축사들이 심각하게 생각해봐야 했던 것인지도 모른다.

글을 마무리하는 시점에 뜬금없이 대한민국의 대표(?) 건축사 김수근이 떠오른다. 당시 정권으로 부터 남영동 대공 분실의 설계를 의뢰받았을 때 어떤 마음으로 수락을 했을까? 그리고 건물이 준공되어 본래의 용도에 충실하게 기능하는 자신의 건물을 보고 무슨 생각을 했을까?