르꼬르뷔지에의 작은 집(Le Lac, 1923~1924)

저자가 셰필드 대학에서 공부할 때 학과장이었던 제레미틸(Jeremy Till, 현재는 런던 세인트 마틴 예술학교의 학장)의 불완전한 건축(Architecture Depends)이 최근 번역되어 나왔다. 책을 한 마디로 말하는 것이 다소 위험하지만 지면 사정 때문에 간단하게 요약해보면, 건축행위는 관계에서 오는 우연성의 연속이며 그 자체로 자율적 가치를 만들어내기가 어렵다. 영어 제목 그대로 ‘건축은 의존적’일 수밖에 없다. 요즘은 건축을 이야기하면서 이론을 이야기하는 사람을 주변에서 많이 볼 수 없지만 몇 년 전만 해도 뭔가 그럴싸한 이론 한 줄 정도는 가지고 있어야 진정한 건축인 이라고 여겨지는 때가 있었다. 이론은 현상을 설명하기 위한 것으로 부터 시작하여 다시 그 현상을 재현하기 위한 규칙과 문법으로서의 역할로 발전하기도 하며 현상의 흔적들이 사라지고 자율적 가치를 생산할 수 있는 미학적 체계로 발전하는 경우도 있다. 이론을 만들었으면 적용해 봐야 하는데 실무에서 이것을 해보기란 쉽지 않다. 건축이라는 작업 자체가 제레미의 주장대로 자율적일 수가 없기 때문이다. 그래서 대부분 가까운 친척이나 가족의 건물이 첫 제물이 되는 경우가 많다. 20세기의 거장 르꼬르뷔지에도 예외는 아니었다.

1929년 준공된 빌라 사보아(Villa Savoye)는 그의 건축적 다섯 원칙(필로티, 옥상정원, 자유로운 평면과 입면 그리고 띠창)이 오롯이 구현된 건물로 알려져 있다. 운 좋게 꼬르뷔지에는 그의 생각들을 실현할 수 있는 절호의 기회(여유 있는 예산, 공기 그리고 건축주의 전적인 위임 등)를 얻을 수 있었다. ‘살기위한 기계’였기 때문이었을까 준공된 지 한 해가 지나면서 부터 건축주와 법적 공방이 오갔고 프랑스에서 정책적으로 그 집을 근대건축의 순례지로 만들기 전까지 존치를 위협받는 폐허로 남아 있어야 했다. 꼬르뷔지에는 자동차, 비행기, 배 등 근대적 기계에 열광했고 생산의 경제성과 작동의 효율성에 많은 관심을 보였다. 이 같은 생각의 배경에는 아마도 1차 세계대전 후에 심각한 주택난이라는 상황이 있었을 것이다.

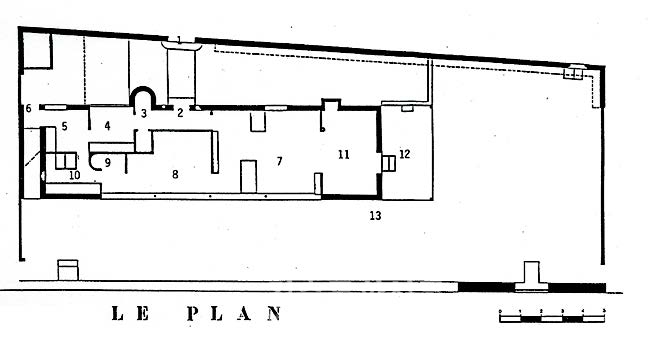

그는 1914년부터 돔이노(Domino)이론과 씨트로혼(Citrohan, 그림3) 주택연작을 통해 이러한 생각들을 구체화했고 그 여정에서 빌라 사보아는 정점에 있었다. 그러나 그 정점을 한 번에 올라간 것은 아니다. 빌라 사보아 이전, 꼬르뷔지에는 그 생각들을 건물로 드러낼 두 번의 기회를 얻게 된다. 하나는 1927년에 독일공작연맹이 기획한 최초의 주택전시인 바이젠호프 지드룽(Weissenhofsiedlung)에 출품하여 지어진 주택과 다른 하나는 1924년에 준공된 부모님을 위한 작은 주택이다. 씨트로혼 연작시리즈는 지어진 적이 없으니 연대기 상으로 부모님을 위한 이 작은 주택은 그의 생각이 드러난 첫 번째 작품이 되는 셈이다. 첫 제물이다. 1922년, 씨트로혼 연작 시리즈의 세 번째를 연구하는 시기에 시작한 이 집은 건축적 생각은 주택 연작시리즈의 연장선상에 있었을 것이다. 최소한의 면적으로 최대의 실용성을 추구하고 다섯 가지 원칙을 실제로 적용된 건물, 만들어보고 싶지 않았을까. 집은 길이방향 16미터 측면 4미터의 단층 집(연면적 60제곱미터)이다. 구조는 콘크리트 라멘조에 콘크리트 블록으로 외벽을 막았고 후면은 아연도금 철판으로 전면은 흰색 모르타르로 마감했다.(몇 년 후 지하수수위의 변화로 인해 크랙이 생겨 전면은 알루미늄 판으로 마감했다.) 호수를 향하는 입면에는 시멘트를 채운 철 파이프로 기둥을 세웠고 조망을 위해 11미터의 띠창이 뚫어져 있어 훌륭한 조망과 채광이 가능하다. 건물의 옥상에는 작은 화초들이 자랄 수 있게 흙을 덮어놨다. 우리는 이 집에서 필로티를 제외한 꼬르뷔지에의 네 가지의 원칙(띠창, 옥상정원, 자유평면과 입면)을 발견 할 수 있다. 더구나 내부는 막힌 곳 없이 동선이 순환하여 마치 빌라 사보아의 건축적 산책로를 연상시킨다. 근대주의 건물의 첫 등장이다.

1954년에 출판된 그의 책, “Une Petite Maison”에서 묘사된 대지의 맥락이나 위치는 꽤 구체적이다. 꼬르뷔지에가 책의 시작에서 언급한데로 최적의 대지를 찾지 못하여 먼저 설계하고 나중에 찾은 듯 하지만 사실 이 작은 집은 어디에다가 가져다 놓아도 아무 문제가 없어 보인다. 전면의 11미터의 띠창은 풍광이 좋은 곳이면 어디나 좋을 듯... 물론 부모님의 삶을 충분히 반영했을 것이고, 그의 아버지는 안타깝게도 입주 후 1년 만에 돌아가셨지만 어머니는 지어진 후 36년을 그 집에서 살았으니 ‘살기위한 기계’속에서 만족하고 살았을 것이다. 그러나 결국 대지의 자연적 조건(오래전부터 이 지역은 매립된 땅에 집을 짓고 살았기 때문에 대지가 불안정 했다.)으로 인해 건물은 심각한 하자가 발생했고 몇 년이 지나지 않아 후면도로는 확장되어 대지를 침범한다. 당시 사정은 알 수 없지만 이 후에 발생된 여러 가지 상황들을 보면 그리 심사숙고해서 대지를 구한 느낌이 들지 않는다. 조급함이다. 어쩌면 이 집은 그가 10년 동안 다듬어온 생각들을 실현하기 위한 일종의 파일럿 프로젝트였는지 모른다. ‘살기위한 기계’를 만들 작정이었으니 전면의 띠창에 어울리는 풍광을 제외하고 애초부터 대지의 상황은 고려대상이 아니었는지 모른다. 이미 그의 건축은 자율적 가치를 확보한 상태였으니 말이다. 대지는 어디든 상관없었을 수도 있었다.

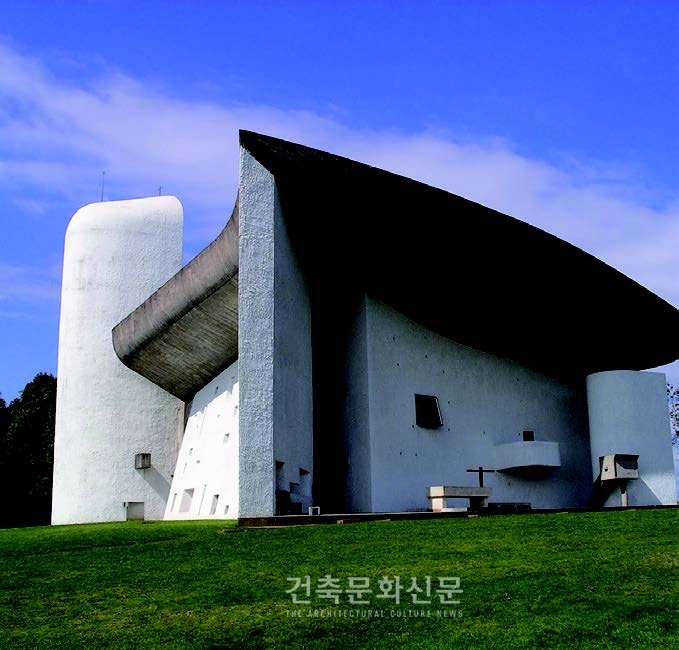

이로 부터 30년 후 그의 건축적 행보와는 다른 건물이 준공된다. 롱샹성당이다. 그 해에 꼬르뷔지에는 이 작은 집의 이야기를 책으로 출판한다. 책은 ‘죄상’이라는 장으로 끝을 맺고 있다. 이 마을 촌장들이 모여서 이 지역에 이런 집을 짓는 다는 것은 자연에 대한 모독이라고 생각하여 다시는 이 지역에 이와 같은 집이 지어지지 않도록 결정했다는 것이다. 과연 이것은 첫 제물에 대한 미안함이었을까, 당당한 자신감이었을까?