전각하면 흔히 궁궐의 고건축물을 떠올린다. 또, 서화 작품에 찍는 ‘낙관’을 떠올리는 사람도 있다. 둘 다 맞는 말이다. 또 둘 다 우리네 일상과는 어딘지 동떨어져 있다는 공통점이 있다. 골동품같이 아득하다고나 할까.

불과 10년 전만 해도 전각은 서예를 하는 사람들의 전유물이었다. 자기 작품에 찍을 낙관인을 직접 새기고 싶다는 욕구에서다. 또 은퇴한 분들이나 평소 전통문화에 관심이 높은 학구파들이 대부분이었다.

그런데 최근엔 젊은이들 사이에서도 전각에 관한 관심이 부쩍 늘었다. 수제 도장이 난데없이 인기를 끌어서일까, 책표지 글씨 등 캘리그라피에 대한 수요 때문일까. 나름 디자인을 전공하는 사람들부터 전각을 배우려는 이들도 각양각색이다. 어쩐지 전각이 현대미술이라는 쾌속 열차로 갈아탄 느낌이다.

그러다보니 생각지도 못한 별의별 일도 있다. 전각 강좌를 할 때의 일이다. 하루는 직장인반의 젊은 여자 수강생이 도구를 꺼내다가 말고는 깜짝 놀라며 하는 말이 노트를 두고 왔다는 것이다. 내가 영문을 몰라 하자 옆의 사람이 ‘판을 안 가져왔대요. 돌판요……’하고 대신 설명해 준다. 자기들끼리는 연습돌을 돌노트라고 부른다는 것이다.

또 한 번은 젊은 청년이 돌의 인면을 보고 무심코 바탕화면이라고 말을 하는 바람에 모두가 폭소를 터뜨린 적도 있다. 인면(印面)이 노트가 되고 돌판이 되고, 또 바탕화면이 된다. 그 말이 예쁘고 그 마음이 정겹다.

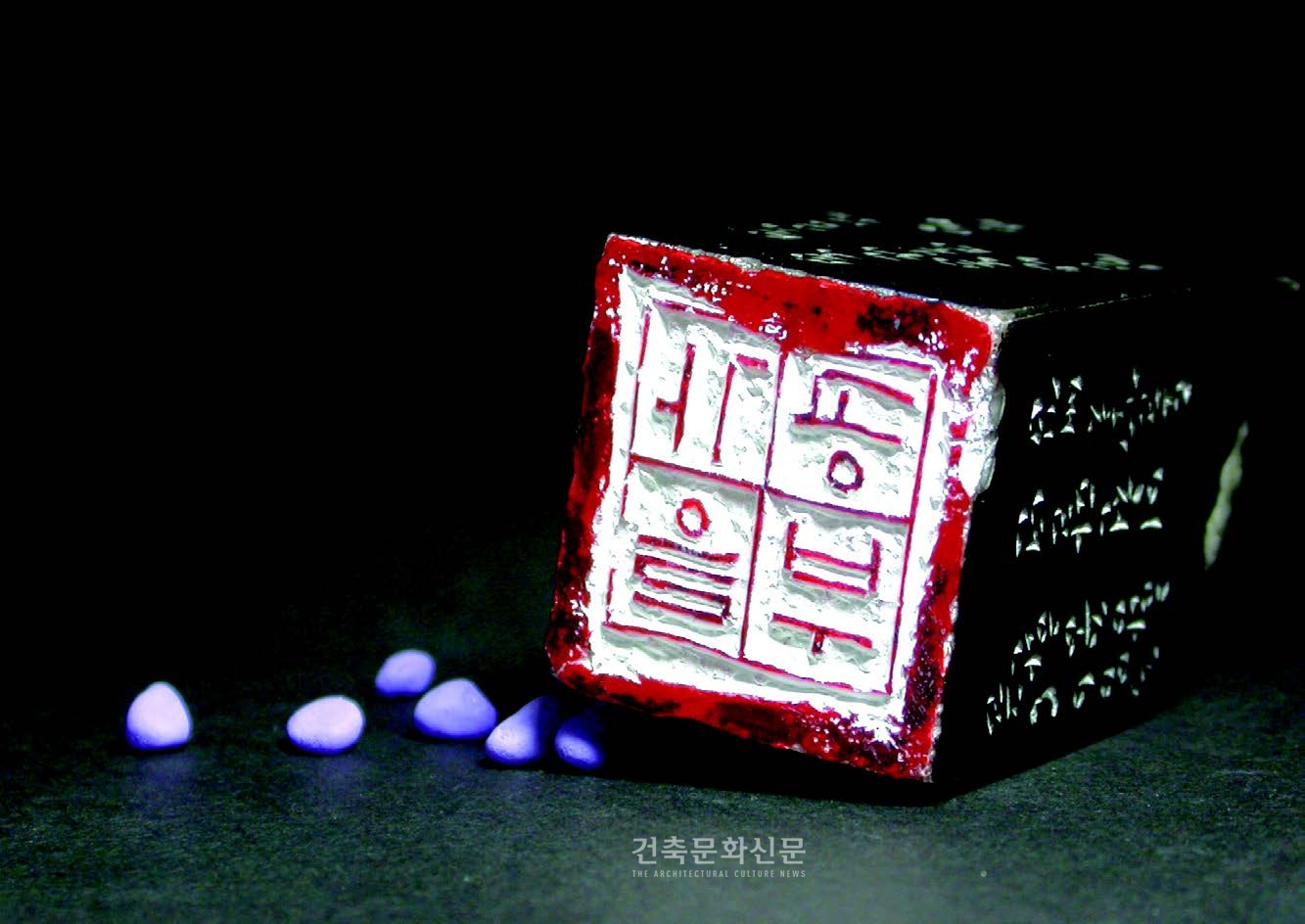

전각을 일러 방촌(方寸)의 예술이라고 한다. 사방 한 치 3cm의 돌 안에 여러 글자를 새겨 넣어야 하기 때문이다. 그 작은 돌을 바라보며 항상 터가 좁다고 푸념하는 분이 있다. 배추벌레, 장다리꽃 등 주로 한글을 새기는 그분은 글자와 글자 사이를 밭고랑이라고도 부른다. 엄지손톱만한 돌을 맨초롬하게 갈아놓고 무엇을 새길까 고민하는 것은 차라리 행복하다.

옛사람들은 3cm의 돌 위에 대가람도 지을 수 있다고 했다. 대웅전은 어디에 세우고 요사채는 어디에 둘 것인지 돌 하나를 놓고도 대자연의 이치와 조화를 따졌던 것이 전각의 고전세계이다.

우리가 잘 아는 추사 김정희도 뛰어난 전각가였다. 그가 제주 유배지에서 그의 제자 오소산에게 보낸 편지를 보면, 낙관을 청하는 대목이 나온다. 그런데 추사는 왜 그런 부탁을 했을까. 아무리 뛰어난 추사일지라도 눈이 어두워져 더 이상은 정묘한 새김 작업을 할 수 없었던 것이다. 또 그는 바다에 가로막혀 전각예술의 경지를 마주앉아 전하지 못함을 매일 안타까워했다고 한다.

지금 우리의 전각은 한층 젊어졌다. 빨갛게 찍힌 인영(印影)을 액자의 틀 속에 가두지 않고 멋스럽게 수반의 물 위에 띄울 줄도 안다. 젊어진 우리의 전각은 어떤 노를 저어갈 것인가. 고전에 관심을 기울이면 식탁 위의 수저통도 필통으로 보이리라.