故김순하 초대회장 업적 기리고, 건축계 발전 위한 공간으로 활용

대한건축사협회는 건축사회관 2층 다목적홀을 ‘김순하홀’로 명명하고, 지난 5월 20일 명명식을 알리는 현판제막식을 가졌다.

명명식은 석정훈 건축사회장을 비롯해 각 시도건축사회장과 이사 등 임원진이 참석한 가운데 개최됐다. 지난 해 10월 개관한 ‘김순하홀’은 1965년 창립된 대한건축사협회 초대회장을 역임하고 근대건축 발전에 기여한 공로가 큰 故김순하 초대회장의 업적을 기리고, 그 정신을 계승·발전시키기 위해 올해 새로이 명명된 것이다. 건축사협회는 교육, 세미나, 전시 등 건축계 발전을 위한 공간으로 김순하홀(165제곱미터, 60석 규모)을 활용하겠다는 방침이다.

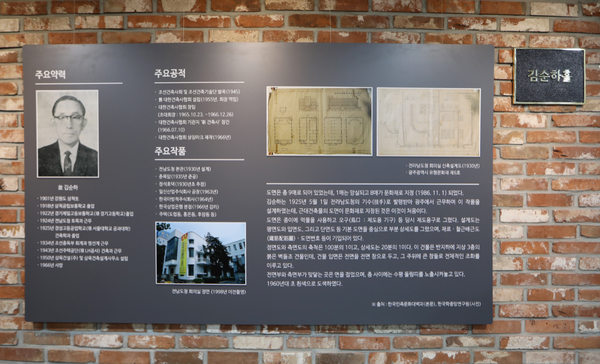

◆ 한국 근대 건축계의 선구자 故김순하

故김순하 건축사협회 초대회장은 1901년 강원도 삼척에서 태어났다. 그는 1918년 삼척공립보통학교를 졸업한 후 서울로 유학, 1922년 경기제일고등보통학교(現 경기고등학교)를 졸업했다. 그 직후 당시 유일한 건축 전문 고등교육기관인 경성고등공업학교 건축학과(現 서울대 공과대학 건축학과)에 진학해 1925년 졸업했다.

졸업과 동시에 전라남도청의 기수(技手)로 발령받은 김순하 회장은 광주로 내려가 전남도청 토목과에 근무하며 건축계에 첫발을 내딛는다. 그가 설계한 대표적 건축물은 1930년에 설계된 것으로 알려진 ‘전남도청 본관’과 ‘전남도청 평의원 회의실(1932)’, 1935년 준공된 ‘춘목암’과 1930년대 초 지어진 것으로 추정되는 ‘정석호댁’ 등이 있다.

이 중 전남의 도청회의실은 일제강점기에 한국인 건축사에 의해 설계되었다는 점에서 의의를 찾을 수 있으며, 시도 유형문화재 제6호로 지정(1981.10.20)돼 관리되고 있다. 도청회의실의 설계도면도 남아있는데, 이는 국내 최초로 설계도가 문화재로 지정(광주시 유형문화재 제24호, 1997.6.17)된 사례다. 남은 도면은 8장으로, 1~9호까지 번호가 매겨진 원본 중 2호만이 유실된 상태로 입면도나 구조도 등은 비교적 양호한 상태로 남아있다.

그의 건축양식은 섬세하고 우아한 것이 특징으로, 벽돌과 콘크리트를 주로 사용하며 주로 기능주의적이고 국제주의적인 건축양식의 경향을 표현한 것으로 잘 알려져 있다. 해방 후에는 현 한국토지주택공사(LH)의 전신인 조선주택영단에서 1946년 6월까지 근무하다 사직하고 1950년 3월 태평로에 삼육건설주식회사·삼육건축설계사무소를 설립해 대표로 취임했으나, 6.25 발발로 12월 부산으로 피난, 건설업에 참여하게 된다.

◆ 광복 후 다양한 건축 관련 활동 참여하며

‘대한건축사협회’ 설립 및 ‘신건축사’ 창간

그는 광복 직후인 1945년 9월 1일 설립된 조선건축기술단(1954년 ‘대한건축학회’로 발족)에서 활동하며 ‘건축표준용어제정위원회’ 위원을 맡기도 했다. 또한 같은 해 12월 설립된 조선건축사회에 참여하며 주택 문제에 관한 강연 활동에 나서는 등 다양한 건축 관련 활동에 참여했다. 또한 1955년에 구 대한건축사협회가 발족된 후 회장을 역임하며 임기 중이던 1964년 4월, ‘건축사법’에 따라 건축사협회 발기인회 구성을 위한 모임에 착수해 7월 6일 발기인회를 결성하고 창립 준비에 착수했다. 김순하 회장과 대한건축사협회 설립에 함께 뜻을 모은 발기인은 김재철, 장기인, 차경순, 강봉진, 송민구, 한창진, 박춘명, 안인모, 김종식, 배기영이다.

이후 1965년 대한건축사협회가 창립되면서, 김순하 회장은 그해 10월 말부터 이듬해까지 초대 회장을 맡았다. 이외에 각종 건축·건설 모임과 정부기관 위원을 역임한 것으로 알려졌는데, 그러는 와중에도 일신산업주식회사 공장(1963), 충남 한국마방적주식회사(1964), 홍은동 자택 등을 설계하고 1966년 한국산업은행 본점을 감리하는 등 다양한 활동을 펼쳤다. 건축사협회 20년사에 의하면, 그는 ‘다년간 건축실무에 종사하며 어려운 시절에 대한건축사협회를 창설하고 협회 육성을 위해 노력하며, 건축의 실무를 충실히 다루는 문제와 현실 사이의 심연(深淵)으로 고민한 인물’이다.

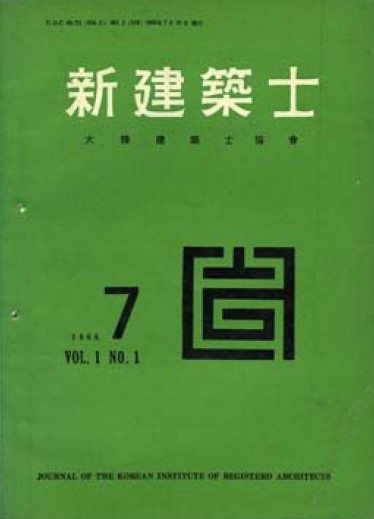

그의 가장 큰 업적 중 하나는 ‘신건축사(新建築社)’의 창간(1996.7.10)이다. 신건축사는 현재도 계속 발행되고 있는 월간 ‘건축사’의 시초로, 현재 통권 613호(2020.5월호)까지 발간된 상태다. 건축사협회의 상징마크 역시 이때 함께 만들어진 것이다.

그는 1966년 12월 27일 위암으로 사망했다. 건축사협회는 그를 기리며 사후 10주기에 추모비를 세우고, 20주기에 공로패를 추서했으며, 2020년 협회 다목적홀의 이름을 그에서 따와 명명했다.