코로나19로 인간 활동이 일시 정지되면서 지구가 살아나고 있다. 사람의 이동이 줄어들면서 공기가 깨끗해졌다. 해마다 이맘때 극성을 부리던 축산농가의 가축전염병이 한 건도 발생하지 않았다. 환경과 동물이 활기를 찾는 아이러니……. ‘비대면으로 이루어지는 언택트(untact)에 의한 환경반란’이라고 해야 할지 모르겠다. 일상이라고 생각했던 것이 더 이상 일상이 아닌 새로운 사회 기준이 만들어지면서, 이 위기를 기회로 바꿔보자는 움직임이 각계에서 일고 있다. 이제 목조건축에서도 ‘포스트 코로나 (Post-COVID)’의 새로운 성장 동력이 무엇인지 성찰해볼 때가 아닌가 생각한다. 왜냐하면 건축이 지금까지 지향했던 것은 사람 간에 대면하기 편안하도록 만들어 주는 것이었으나, 코로나 이후 비대면의 일상화, 온라인 개학, 원격진료 등, 주요 환경이 비대면 사회로 전환되기 때문이다.

사람은 사회적 동물이기 때문에 비대면의 고립된 시간이 늘어나면 스트레스가 쌓인다. 사람들은 이를 건축에서 해결해 주기를 바란다. 지구생명의 순환으로 만들어진 목재와 같은 생물재료를 건축 안으로 끌고 들어오는 방법이 해결 수단으로 제시되고 있다. 나무는 꽃을 피우고, 꽃은 열매가 되며, 열매 속에는 씨앗이 형성된다. 열매를 맺지 않은 꽃도 땅에 떨어져 썩어서 생물이나 미생물의 먹이가 되고 토양의 양분이 된다. 지구상의 인간을 포함한 어떤 생물도 이 시스템의 굴레를 벗어날 수 없다. 이 시스템 내에서는 서로 거부감이 없기 때문에 스트레스 또한 있을 수 없다.

지금까지 건축은 지진에도 화재에도 끄떡없고, 내구성이 좋고, 유지보수가 필요 없어야 하므로 건축 재료가 썩는 것을 강하게 부정해 왔다. 대표적인 것이 목재다. 그러나 썩는 것은 흙에서 태어나 흙으로 돌아가는 생물순환의 과정이다. 고내구성 고기능성의 건축 소재는 인간을 보호한다는 명목아래 지구로부터 자원을 착취하고, 이를 농축하며, 그 형태를 자연분해가 어렵도록 하여 점차 흙으로 안전하게 되돌릴 수 없게 하고 있다.

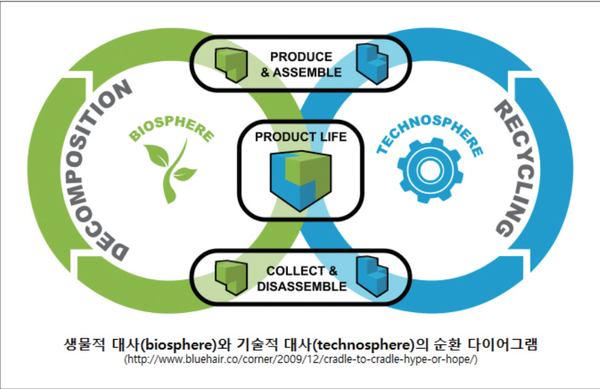

지구촌에는 자연계의 순환으로 만들어지는 생물적 대사(biosphere)의 생물소재와, 산업계의 순환으로 이루어지는 기술적 대사(technosphere)의 인공소재로 된 두 개의 대사 시스템이 있다. 지금까지 건축에서는 양쪽 대사의 산물을 적당히 조합하거나, 혼합해서 이용했다. 그 순환이 뒤섞이면 자연분해도 재이용도 어려워진다. 목재와 같은 생물재료는 여러 차례 리사이클 과정을 거쳐도 생분해가 되는 생물대사의 재료가 되어야 하고, 산업계 위주의 인공소재는 폐쇄 순환하는 기술적 대사 내에 항상 머물며 순환할 수 있도록 설계되어야 한다.

인공소재와 생물재료의 합성물로 수명을 다한 뒤에도 소재로 분리할 수 없는 하이브리드 건축재는 피해야 한다. 생물재료는 가급적 비대면 지향의 공간에 사용하고, 인공소재는 불가불 생물재료로 감당이 안 되는 곳에 사용하는, 비대면 언택트 위주의 새로운 건축·도시 재구축을 꿈꿔 본다.