허가권자인 공공의 감시·감독 역할범위가 실제 모든 건축물에 미칠 수는 없다. 때문에 민간 전문가 위탁방식이 될 수밖에 없는 것이다.

정부 입장에서는 시행령에 건축주의 선택권 제한, 직역의 이익 및 이해관계를 신경 쓰지 않을 수 없다. 이 점에 대해 전해철 법제사법소위원장이 2016년 1월 7일 국회 법제사법소위원회에서 지적을 한 바 있다. 당시 김경환 국토교통부 제1차관은 “특별히 감리에 참여할 수 있는 건축사의 Pool을 해당 시·군·구에 한정하지 않고 폭넓게 구하도록 하겠다”고 답변한 바 있다.

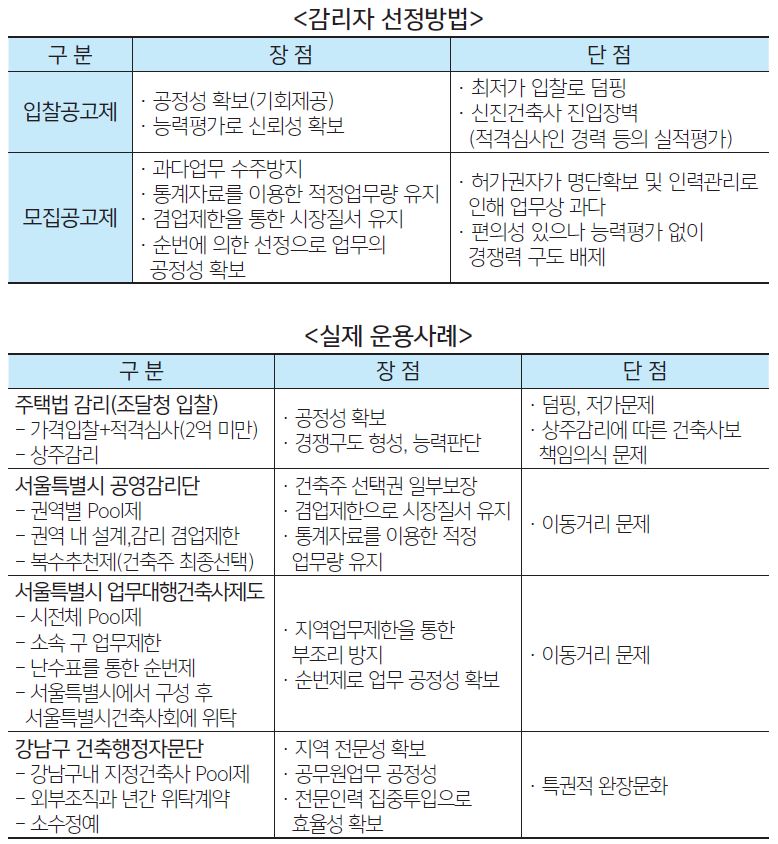

개정된 공사감리 절차와 기준이 올 8월 4일 전면 적용, 시행될 예정인 가운데 이미 지자체에서 운용중이거나 시행된 과거 사례들을 살펴볼 필요가 있다.

◆ 공영감리단, 권역별 Pool제로 권역 내 설계·감리 겸업제한

서울특별시 경우 2012년부터 ‘서울특별시건축사회공영감리단’이 자체 운영되고 있다. 초창기 2012년부터 2013년까지는 서울시를 6개 권역으로 나누어 각 권역별 감리자 인원풀이 구성됐다. 2,000㎡ 이하 건축물을 대상으로 감리자가 난수지정되는 방식이다. 장점으로는 감리자 지정시 특정인 지정이 불가해 공신력이 확보되는 점과, 6개 권역의 감리단에 사무공간과 행정업무를 수행하는 인력이 배치돼 즉각적인 행정업무처리가 가능한 점을 들 수 있다.

그러나 2014년부터 건축주가 감리자를 지정하게 해 건축주에게 선택권을 확대하게 된다. 업무수행지역이 서울전역으로 확대됐고, 구별·서울시 전체로 업무 지정순번을 이원화해 현재까지 운영 중이다. 서울지역 전체를 한 권역으로 운영하고 있지만 실제 지역안에서 감리분리되는 경우가 많은 수를 차지하고 있어 상대적으로 감리자가 많은 지역에 속한 감리자는 업무수행 빈도가 적다는 한계가 있다.

◆ 업무대행건축사제도, 순번제로 업무공정성 확보…이동거리 문제

또 다른 운용사례로는 서울특별시 조사검사업무대행건축사제도를 들 수 있다. 1999년부터 건축허가에서 사용승인까지 모두 공무원에게 처리하도록 하는 것보다 건축사에게 일정 범위의 조사권한을 위임해 불법건축물에 대한 엄격한 규제행정 효율성을 높이려는 정책적 의도가 담겨 있다. 업무대행건축사제도는 이후 전국 지자체로 확산됐으며, 업무대행 건축사가 업무를 수행하며 위법건축물은 전체 건축물의 5%로 대폭 감소했다.

2015년 투명성과 효율성 강화에 초점을 맞춰 지정절차, 모니터링제도, 현장조사 검사조서 제출시한, 업무대행건축사 지정내용 공개 등이 개선돼 시행중이다.