“어릴 때 북어 눈깔을 빼 먹으면서... 나는 북어의 해식은 얼굴이 울고 있다고 생각했다... 이번에 뜻 밖에 청동으로 새겨진 한국 용의 얼굴을 바라보면서 나는 즉각적으로 이 용이 울고 있는 것인가를 살펴보는 느낌이 되었고, 이어서 아마도 이 용은 한국 사람들의 여망을 한 몸에 안고 울고 웃는 것이 아닌가 싶은 생각을 하게 되었다. 거드름을 피운 입수염과 콧등에 돋아난 뿔, 그리고 부릅뜬 눈매에서 두려운 용이라기보다는 착한 용으로 느꼈고, 전지전능의 용이 아니라 산전수전 다 겪은 익살스럽고 가난한 선생님 같은 용이라는 느낌이 든 것이다.” 최순우 선생이 호암미술관에 있는 국보 용두보당의 용머리를 감상하고 쓴 글이다.

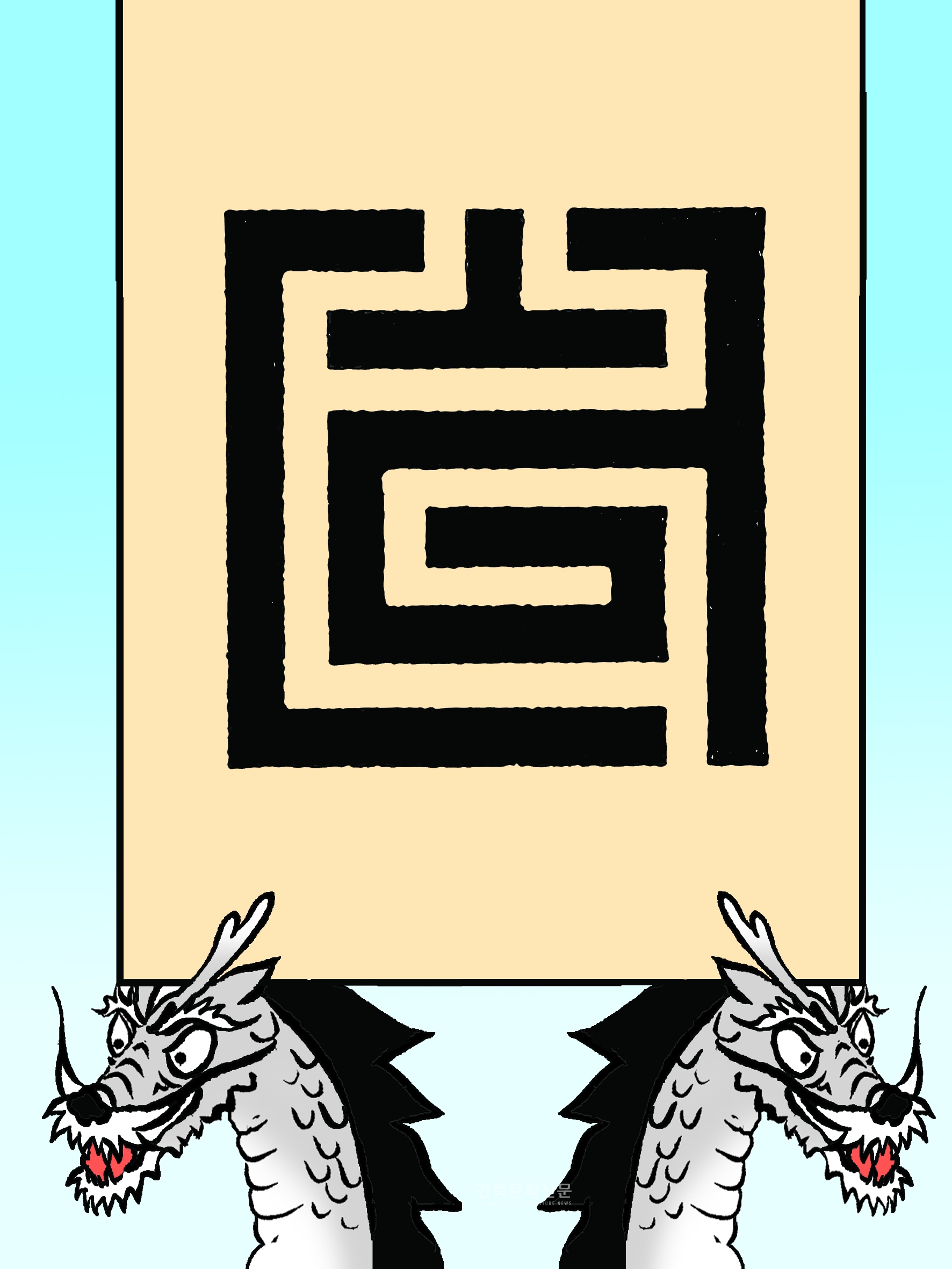

훈몽자회(訓蒙字會)를 보면 ‘미르 룡(龍)’이라 적혀있어, 용의 우리말이 미르임을 알 수 있다. 미르의 어원은 물(水)인데, 물은 생명의 시원으로 여겨져 왔다. 따라서 물의 지배자인 용은 왕권을 상징하게 되었다. 이는 용을 신격화하여 모든 동물의 근본이라는 중국 태종사상의 영향도 지대하다. 이에 국조 전설 중에는 사람이 용과 교합하여 낳은 자손이 많다. 석탈해는 용성국왕의 아들이고, 고려 태조 왕건은 작제건과 용녀의 소생인 용건의 아들이다. 백제 무왕 서동은 서울 남지 변 지룡의 소생이고, 후백제왕 견훤도 지렁이(地龍)의 소생이다. 특히 북송 때부터 용은 황제만이 5개의 발톱을 쓸 수 있게 하여, 우리나라는 한 개를 줄인 4개를 그려야만 하였다.

예부터 우리네는 범은 산신이요 용은 수신이라 했는데, 사람을 잡아먹는 범도 바보스러울 정도로 익살스럽게 그렸듯이 왕권을 상징하는 용도 그리 만들은 것이다.

건축에선 용마루 양쪽 끝머리에 얹는 망새에 용두가 쓰이는데 평택시 팽성현 객사가 가장 두드러진다. 추녀마루 끝부분에 얹는 잡상기와에도 용이 있게 마련인데 이러한 것들은 건물의 화재나 붕괴 등 재앙을 예방하고 건물을 장엄하고 화려하게 꾸미는데 그 목적이 있다. 그 외에도 성문 등의 난간에 끼워서 빗물을 받아내는 구실을 하는 석이두도 있다.

백제 건축가 아비지가 신라 황룡사 9층탑 건립 책임자로 초청되어 주 기둥을 세우기 전날 밤, 이 탑이 완성되면 백제가 망한다는 꿈을 꾸고 현장에서 고민할 새, 신장이 나타나 기둥을 세우고 순식간에 사라졌다. 애국심과 작품 사이에서 고민하던 그는 결국 하늘의 뜻으로 여기고 탑을 완성한 후 자살을 한다. 60년 만에 돌아온다는 흑룡의 해, 임진년 새해가 밝았다. 이 나라 건축사들에게도 수주량이 골고루 돌아가 작품 때문에 고뇌할 수 있는 나날이 되기를 소망한다.