젊음의 거리에 어울리는 경쾌하고 가식 없는 건축물

대학로 바닥에는 늘 질펀한 농담이 깔려있다. 밤도 없고 낮도 없고 물론 문화도 없고 영혼도 없다. 그저 높이 치켜든 깃발과 현수막과 광고전단만이 있을 뿐이다.

그리고 무언가 오랫동안 고여 있는 것들이 있긴 하지만 아무리 들여다봐도 당최 알 수 없다. 진지하지도 않고 통절하지도 않으며 그저 강력한 소화력을 가진 ‘문화만능주의’의 냄새만이 짙게 풍겨 나올 뿐이다. 큰 길과 서울대 학생들이 ‘세느강’이라고 부르던 개천이 나란히 달리던 시절, 그곳에는 대학이 있었고 바닥에는 진지함과 문화라는 것이 몇 조각이라도 떨어져 있었다. 그러나 ‘진지함’은 대학이 강 건너로 쫓겨날 때 같이 쫓겨나고 급조된 문화라는 것이 어수선하게 바닥에 널리면서 그곳은 엄숙함과 문화와 낭만으로 위장된 붉은 벽돌들과 복개되어 너른 길로 변한 개천으로 새롭게 포맷되었다.

“문화의 거리, 젊음의 거리라는 말이 더 친숙하게 들리는 동숭동 대학로. 마로니에 공원을 중심으로 적벽돌 모노톤을 지닌 건물들이 이어져 일견 세련된 듯 하면서도 어딘가 답답함을 느끼게 되는 이 거리의 끝머리에 젊음을 가득 담은 파격을 주는 것도 괜찮을 듯싶었다.” -조건영(설계소묘/공간 90년 5월호)

조건영 건축사은 그렇게 생각했던 모양이다. 그가 한 말은 당시 그곳에서 떠도는 농담 중에서도 가장 심한 농담이었다. 1990년 초 였을 것이다. 그때는 이미 김수근이 한번 대학로를 휩쓸고 간 뒤였고 마치 기차놀이라도 하는 듯이 모든 건축사들이 '콘텍스트'라는 농담을 기치로 들고 “왜인지는 모르겠지만 붉은 벽돌”하며 의사(擬似) 김수근 놀이에 푹 빠져있을 때였다. 고르게 썰어놓은 깍두기 같은 필지들이 대학로의 한가운데서 여기저기서 대기 하고 있다가 그 자리에 하루하루 맥락에 충실한 건물들이 마치 열심당에 새로 가입하는 시몬과 같이 결연한 표정을 지으며 마구 부화되고 있을 때였다.

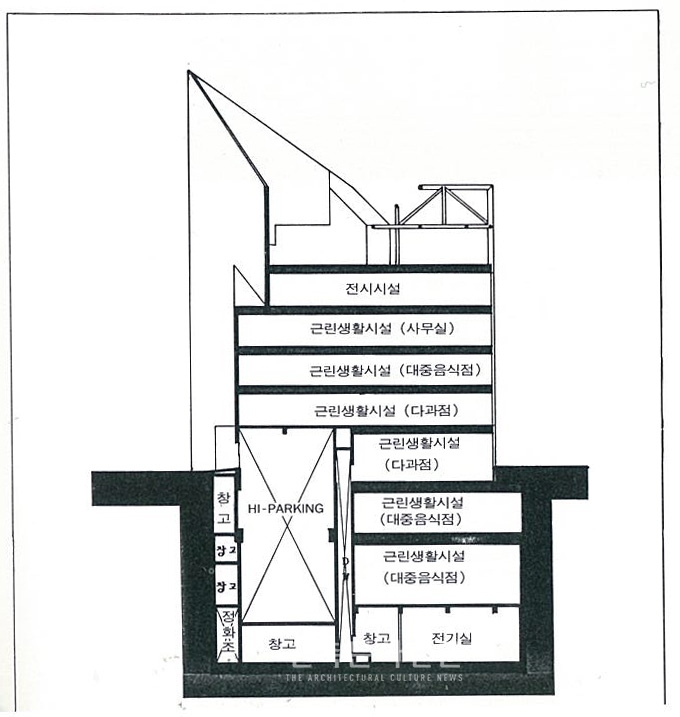

“기하학적 상상력을 염두에 두고 설계에 임하였다. 젊음의 거리에 어울리는 경쾌한 건축물, 그러기 위하여 가능한 군더더기 없애고, 뼈대를 솔직히 드러내는 가식 없는 건물, 젊은 기분을 한껏 나타내는 건물을 의도하였다.” -조건영(설계소묘/공간 90년 5월호)

어느 날 대학로 한 복판에서 지금은 사라진 두손갤러리 옆에 이상한 철골건물이 펑하면서 나타났다. 그 건물에 그가 원했던 젊은 기분이 한껏 나타났는지는 모르겠지만 어딘지 다르기도 했고 통쾌하기도 했다. 날렵한 철골 뼈대와 거칠고 무거운 시멘트 면, 투명한 유리와 원시적이고 칙칙한 괴체가 만들어내는 대비 그리고 하늘을 찌르는 세 개의 날카로운 뿔들은 마치 졸부의 거실처럼 무취미하고 저렴한 대학로의 이국취미를 소리내어 비웃어 대는 것 같았다. 그것도 동네가 떠나가듯이···

“나는 아직도‘근대’를 가끔 부르고 싶다. 왜냐하면 아직도, 아니 오히려 더, 이 세상은 속물근성과 허위의식으로 더럽혀지고 있기 때문이다. 청년건축가들이 부셔야 할 우상과 찌꺼기, 군더더기는 점점 늘어나고 있다. 건축가의 임무는 세상을 인간답게 그리고 아름답게 만드는데 있다. 따라서 이 어지러운 세상이 어디로 흘러가고 있는지 생각해 볼 짬도 없이 바쁘게 하루살이같이 살아가는 것은 건축가의 자세가 아니다. 반세기 전 유럽의 청년건축가들이 건강하고 아름다운 세상을 꿈꾸며 열 올리며 소리 지르는 모습을 상상해 보라. 나는 그런 장면을 ‘근대적’이라 부르고 싶다. 그리고 그들이 추구했던 새로운 세상의 휴머니즘과 아름다움을 ‘근대성’이라 부르고 싶다.” -조건영<다시 근대성을 그리워하며>

조건영이 원했던 것은 기하학적 엄밀성도 기술의 진보도 젊음의 활기도 아닌 진지하지 못한 엄숙주의와 값싼 문화만능주의에 대한 건강한 반성이었고 정신으로서의 근대에 대한 그리움이었다. 그러나 아이러니하게도 그의 시도 역시 그가 질타했던 스타일로 변질된 '근대'처럼 이후 차츰 대학로를 점거하는 난감한 건물들의 신호탄이 되어버렸다.

젊음이 경박함으로 경쾌함이 얇음으로 교묘히 치환되며 대학로에는 또 하나의 스타일이 생겨나기 시작했다. 가식적이긴 했지만 시끄럽지는 않았던 문화적인 허위가 시끄럽고도 더욱 가열차게 ‘싼티’나는 문화로 대체되기 시작한 것이다.

“말하자면 ‘근대’는 정치적인 이데올로기였다. (중략) 중요한 점은 그것이 새로운 것이었다는, 예전에 못 보던 것이었다는 점이다. 더욱 중요한 점은 그 온갖 짓거리가 새로운 세상을, 새로운 생활방식을 만들어 보고자 하는 욕구에서 비롯되었다는 점이다. (중략) 그리고 세월이 흘러 정치적, 사회적, 도덕적 기초가 거세된 근대건축은 하나의 스타일[인터내셔날 스타일]로 전락하고 말았다. 청년 그로피우스는 사업가 그로피우스가 되었다. 근대건축은 흘러간 옛 노래가 되었다.” -조건영<다시 근대성을 그리워하며>

20년 후, 세 개의 뿔은 가졌고 의식이 있었던 ‘원조 농담’은 뒤를 이어 만들어진 ‘새로운 농담’들에 의해 결박당하고 가장 높이 솟은 뿔이 잘린 채 괴상한 주홍글씨가 새겨져 낡고도 썰렁한 농담으로 그 자리에 박제로 남겨져있다.